仕事のストレスで苦しんでいませんか。

ストレスを抱えながらも、つい我慢してがんばり続けてしまうあなたに、

「いまあなたが抱えているストレスが、スーッとラクになる方法」

をお届けしたいと思います。

本記事のポイント

- あなたの現在のストレス度を診断できる

- 今すぐに気持ちがラクになる7つの解消法を紹介

- 根本的に仕事のストレスに強い自分を作る方法も解説

「仕事のストレスを何とかしたい」

「いま抱えているつらい気持ちからラクになりたい」

「ストレスに強い自分になりたい」

…という方におすすめの内容となっています。

この解説を最後までお読みいただければ、まず「ストレスのせいで今感じている苦しい感情」が、不思議と和らいでいきます。

そのうえで、根本的な解決に向けて何をすべきか具体的にわかるので、安心して行動をスタートできるでしょう。ではさっそく始めましょう。

目次

1. 仕事でストレスを感じるあなたはおかしくない

本題に入る前に「仕事でストレスを感じるあなたはおかしくない」というお話をさせてください。

仕事で大きなストレスを抱えている真っ最中は、どうしても気分がネガティブになりがちです。

「仕事をこんなにストレスを感じるのは、私だけ?」

「みんなはストレスを乗り越えてがんばっているのに、私は甘えているのかも」

…などと、“自分がおかしいのではないか”という不安に襲われることもあるでしょう。

そんなあなたにまず知ってほしいのは、

「仕事でストレスを感じるのは、あなたがおかしいわけでも甘えているわけでもない」

ということ。

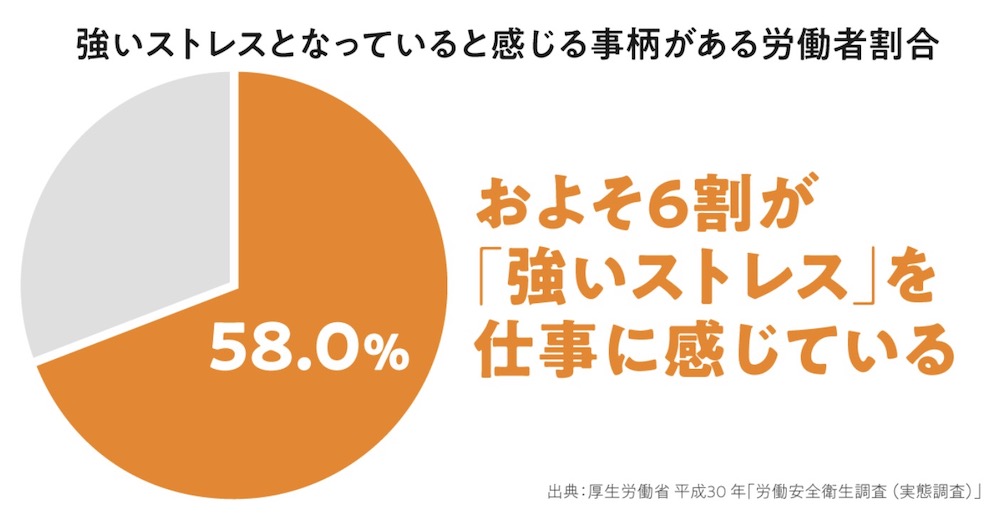

実際、厚生労働省の調査によれば、仕事で「強いストレス」を抱えている人は約6割います。

出典:厚生労働省

あなただけでなく、多くの人が仕事に強いストレスを抱えているのが事実です。

まずはストレスを感じている自分を受け入れ、認めてあげてください。

なお、逆にこの“6割”という数字を見て、

「強いストレスを感じている人は、6割しかいないの?想像していたよりも少ない」

と思った場合、それはそれで注意が必要です。

なぜなら、「仕事に強いストレスを感じることが当たり前」という認識になってしまうほど、ストレスの過酷な環境で働いてきた可能性が高いからです。

そんな方は、ストレスフルな職場でがんばり続けてきた自分に気付き、自分で自分を癒すアプローチが必要です。

2. 「これって仕事のストレス?」と思ったときのチェック診断リスト

「これって仕事のストレス?」と思ったとき、最初にしてほしいことがあります。

それは、ストレスセルフチェックなどのツールを利用して、客観的に自分のストレスレベルを知ることです。

というのは、ストレスの渦中にいるときは、なかなか自分で自分を客観視できません。

実は心身の健康状態が治療しないと危険なレベルに達しているにもかかわらず、気付かずにがんばり続けてしまう人もいます。

今すぐに自分で簡単にチェックできるツールを3つご紹介しますので、さっそくやってみてください。

2-1. 5分でできる職場のストレスセルフチェック(厚生労働省)

出典:厚生労働省

『5分でできる職場のストレスチェック』は厚生労働省が公開しているセルフチェックです。4つのSTEPによる簡単な質問から、自分のストレスレベルを知ることができます。

仕事にまつわるストレスチェックとしては、最もオーソドックスで信頼性の高いものですから、どの方もまずはこのチェックをやってみましょう。

最後に診断結果が出て、アドバイスが表示されます。アドバイスで、休養や医療機関の受診を勧められた場合には、それに従ってください。

2-2. 労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(中央労働災害防止協会)

出典:中央労働災害防止協会

『労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト』は中央労働災害防止協会が公開しているセルフチェックで、働く人自身が自分の疲労蓄積度をチェックすることができます。

20の簡単な質問に答えるだけで、疲労蓄積度が数値化されて判定されます。「職場が激務でつらい」「疲れがたまっている感じがする」という方は、ぜひチェックしてみてください。

2-3. こころの病気のセルフチェック(UTU-NET)

出典:UTU-NET

『こころの病気のセルフチェック』はうつ病の予防・治療日本委員会運営のUTU-NETが公開している心の病気のセルフチェックです。

気分の落ち込みや体の不調が続いている場合には、こころの病気のセルフチェックによって、メンタル面に異常が起きていないか確認してみましょう。

「自分はうつ病かもしれない」

「パニック障害や社会不安障害などの不安障害の可能性がある」

と感じる方も、チェックしてみましょう。

簡単な質問に答えるだけで、どんな病気の可能性があるか、確認できます。

3. 今すぐ気持ちをラクにしたいとき手軽にできる7つのストレス解消法

さて、ここからは仕事のストレスをラクにする具体的な方法について解説していきましょう。

- 今すぐ気持ちをラクにする方法(手軽にすぐできるストレス解消法)

- 根本的にストレスに強くなる方法(仕事のストレスに強い自分を作る方法)

…の2本柱でお伝えしていきますが、まず本章では1つめの

「今すぐ気持ちをラクにしたいとき手軽にできる7つのストレス解消法」

をご紹介します。

3-1. 感情をすべて紙に書き出す

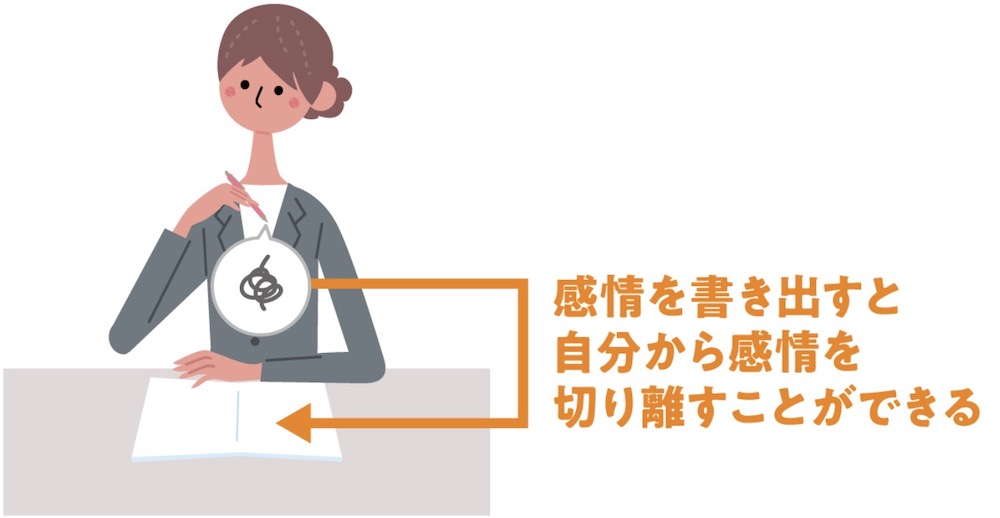

1つめのストレス解消法は「感情をすべて紙に書き出す」です。

感情を書き出すと、気持ちがスッキリするのはもちろんですが、それ以上に役立つのが『自分』と『ネガティブな感情』を明確に分離させる効果です。

というのは、つらい・悲しい・不安・怒りなどのネガティブな感情が“自分の中にある状態”では、ネガティブな感情と自分が同一化してしまい、苦しさが増すばかりです。

そこで、手放したいネガティブな感情を、いったん紙の上に書き出して自分から分離します。ネガティブな感情と自分とを、分けて考えられる状態を作るのです。

感情を紙に書き出す作業は、自分の心からその感情を取り出して、自分自身と切り分ける作業と考えてください。

この方法を使うときには、パソコンやスマホに入力するよりも、ノート・メモ帳・コピー用紙などの「本物の紙」に、ペンや鉛筆で書くことをおすすめします。

私たちは、肉眼で離れて見えるモノは「自分とは別のモノ」と認識するため、物理的に紙の上に感情を書き出して眺めることで、自分と感情を離して考えやすくなるからです。

自分と感情を離すことができれば、それだけでスーッと気分がラクになっていきます。

3-2. 20分〜40分歩く

2つめのストレス解消法は「20分〜40分歩く」です。

私たちは「自分の気分は自分の意思で何とかできる」と考えて、根性論でがんばりがちです。

しかし実は、私たちの気分を左右するうえで、私たちの意思以上に大きな影響力を持っているのが、体が分泌する「脳内ホルモン」です。

よって、気分をラクにする脳内ホルモンを分泌させれば、根性論でがんばらなくても、ストレスを解消できるというわけです。

そのために気軽にできる方法が、20分〜40分歩くことです。

20分歩くと『βエンドルフィン』や『ドーパミン』という脳内ホルモンが、40分歩くと『セロトニン』が分泌され始めます。

- 歩き始めると20分ほどで「βエンドルフィン」や「ドーパミン」が、40分ほどで「セロトニン」が分泌し始めます。

- βエンドルフィンは爽快感、ドーパミンはやる気や達成感、セロトニンは幸福感やリラックス効果をもたらすホルモンとされています。

- 脳内ホルモンの分泌には20分以上のウォーキングが効果的ですが、短い時間の積み重ねでも気分転換やリラックスなどのよい影響が期待できるため、時間がないときも短時間ウォーキングに取り組みましょう。

出典: ヤマハ健康保険組合

気分をラクにしたいときには20分〜40分以上のウォーキングで、脳内ホルモンを分泌しましょう。

3-3. 腹式呼吸で副交感神経を優位にする

3つめのストレス解消法は「腹式呼吸で副交感神経を優位にする」です。

私たちの体でストレスに関わる神経は、自律神経です。

自律神経には交感神経と副交感神経があり、交感神経は私たちの身体を戦闘状態にします。副交感神経は身体や心をリラックスさせます(出典:厚生労働省)。

ストレスから気分をラクにさせるためには、副交感神経を優位にすることが効果的です。

副交感神経を、いつでもどこでも優位にできる簡単な方法が「腹式呼吸」になります。

▼ 腹式呼吸のやり方

やり方は簡単。椅子に腰掛けている場合は、背筋を伸ばし軽く目を閉じ、おなかに手を当てます。立っている場合も、リラックスしておなかに手を当ててみましょう。

呼吸の基本は「ちゃんと吐く」ことから。まずは「いーち、にー、さーん」と頭の中で数えながら、ゆっくりと口から息を吐き出します。息を吐き出せたら、同じように3秒数えながら、今度は鼻から息を吸い込みます。これを5~10分くらいくりかえします。

息を吐くときにおなかがぺったんこに、息を入れたらおなかが膨らむ…。そう意識して呼吸すると、より深い呼吸ができるようになります。そう、これが「腹式呼吸」と呼ばれるものです。

途中で、「今日は宿題あったっけ?」などと、余計な考えが浮かぶこともあると思いますが、そんなときは気にせずさっと流して、また「いーち」から数え直しましょう。

出典:厚生労働省

ストレスでつらい気持ちが強くなってきたら、その場で腹式呼吸をしてみましょう。

3-4. 肌の感覚を刺激して自分を癒す

4つめのストレス解消法は「肌の感覚を刺激して自分を癒す」です。

私たちの皮膚の感覚を利用すると、自分で強い癒しを作ることができます。

例えば、幼い頃に母親からギューッと抱きしめてもらったとき、フカフカの布団にくるまれて眠るとき、温泉でお湯にザブーンと浸かった瞬間──など、「ああ、気持ちがいい……」と思った経験はありませんか。

これが、肌の感覚が刺激されたことによって起きた癒しです。

「何かが肌に触れて気持ちがいい」とあなたが感じることであれば、何でもかまいません。肌の感覚を刺激して、自分を癒しましょう。

例えば、以下のようなことを試してみてください。

▼ 肌の感覚を刺激して癒しを起こす例

- お風呂にゆっくり浸かる

- 頭からシャワーを浴びる

- 洗いたてのタオルケットに包まれて眠る

- 座り心地の良いソファでくつろぐ

- マッサージしてもらう

- 家族や恋人とハグする

- 犬や猫などのどうぶつをなでる

3-5. リズムを取って気持ちを落ち着かせる

5つめのストレス解消法は「リズムを取って気持ちを落ち着かせる」です。

「音楽を聴いているうちに気分が穏やかになった」という経験がある方も多いでしょう。あるいは、泣きわめいている子どもの背中やおなかをトントンしてあげると、スーッと落ち着きます。

この理由は、規則性のあるリズムや音にはリラックス効果があるからです。

ぜひ、規則性のあるリズムや音を、ストレス解消に有効活用しましょう。

最も簡単な方法は、自分の手のひらや指を使って、体の一部をトントンすることです。おなか、おでこ、太ももなど、自分にとって心地よい場所を見つけてみてください。

もちろん、心が落ち着く音楽を聴くのもおすすめです。自分が好きな音楽のほかに、癒し効果の高いヒーリングミュージックを聴いてみるのも良いでしょう。

3-6. 大きな声を出して発散する

6つめのストレス解消法は「大きな声を出して発散する」です。

「大声で叫ぶと、ストレス解消できる」ことは、実感としてすでに経験済みの方も多いのではないでしょうか。

しかし、実際に日常でのストレス解消に有効活用している方は少ないでしょう。とても効果が高い方法ですので、ぜひやってみてください。

「大きな声を出せる場所がない」という場合には、以下がおすすめです。

- ジェットコースターなどの絶叫マシンで叫ぶ

- カラオケボックスで歌う

- 車の中で叫ぶ・歌う

- 自転車で河川敷などを走りながら歌う

- 防音グッズを使う

最後の「防音グッズ」は、自宅でのボイストレーニング用に発売されている消音グッズがありますので、購入を検討してみると良いでしょう。

▼ ボイストレーニング用グッズの例

プロイデア (PROIDEA) UTAET 0070-2779-00 グリーン

3-7. 「大丈夫」と10回言う

7つめのストレス解消法は「『大丈夫』と10回言う」です。

あなたが発する言葉を、最もよく聞いているのは、あなた自身です。あなたの耳に、少しでも気持ちがホッとする言葉を聞かせましょう。

小さな声でかまいませんので声に出して、「大丈夫」と10回言ってみてください。

あなたの気分は、どんなふうに変化したでしょうか。その変化をじっくり味わいましょう。

なお、この方法のポイントは「自分で、自分に、安心できる声がけを行うこと」です。

もし『大丈夫』以外に、あなたが誰かから言われると安心できる言葉があるなら、もちろんその言葉で行っても問題ありません。

例えば、以下を声に出してみて、心がホッと緩む言葉を選びましょう。

- 「いつもありがとう」

- 「私は私を認めます」

- 「本当にがんばってきたね」

- 「いつもよくやってるよ」

- 「あの人に評価されなくたって私の人生に関係ない」

- 「私の価値を決められるのは私だけ」

- 「わかってくれる人はいる」

4. 仕事のストレスに強い自分を作る6つの方法

さて、前章では、気軽にできて今すぐ気持ちをラクにしてくれるストレス解消法をご紹介しました。これはいわば対症療法のようなものです。

次に続く本章では、ストレスを受けてしまう原因を取り除き、根本的に仕事のストレスに強い自分になるための方法を6つ、ご紹介しましょう。

4-1. ストレスコーピングを身に付ける

1つめの方法は「ストレスコーピングを身に付ける」です。

ストレスコーピングとは、ストレスのもと(=ストレッサー)にうまく対処しようとすることです。

つまり、ストレスコーピング力が高い人は、ストレッサーがあってもうまく対処するので、ストレスが溜まりません。

ストレスに強くなるためには、ストレスコーピングができるようになりましょう。

ストレスコーピングの実践ステップとしては、次の流れで行います。

▼ ストレスコーピングの流れ

- ストレスのもととなっているストレッサーは何なのか特定する

- ストレッサーに対する対処法をできる限り多く書き出す

- 優先度の高い対処法やすぐ実践できる対処法から実行する

ストレッサーに対する対処法は、大きく以下の2つに分けられます。

■ 問題焦点コーピング

ストレッサーそのものに働きかけて、それ自体を変化させて解決を図ろうとすること

(例:対人関係がストレッサーである場合、相手の人に直接働きかけて問題を解決する)

■ 情動焦点コーピング

ストレッサーそのものに働きかけるのではなく、それに対する考え方や感じ方を変えようとすること

(例:対人関係がストレッサーである場合、それに対する自分の考え方や感じ方を変える)

出典:ストレスコーピング | e-ヘルスネット(厚生労働省)

ストレッサーそのものが対処によって変化可能な場合は問題焦点コーピング、ストレッサーが対処によっても変化可能でない場合は情動焦点コーピングが適切です。

具体的にどんな対処法があるのかは、ケース別に以下の記事で解説しています。あなたの状況に合わせて、必要な記事を読み進めてください。

▼ 「仕事を辞めたい」人向けの対処法

▼ 「仕事に行きたくない」人向けの対処法

▼ 「職場の人間関係が悪い」人向けの対処法

▼ 「上司が合わない」人向けの対処法

▼ 「仕事がしたくない」人向けの対処法

▼ 「仕事が辛い」人向けの対処法

▼ 「仕事ができない」人向けの対処法

▼ 「仕事が合わない」人向けの対処法

▼ 「仕事がない」人向けの対処法

4-2. 自分の考え方の癖に気付く

2つめの方法は「自分の考え方の癖に気付く」です。

私たちの思考は、いつも合理的な判断をしているわけでありません。物事の捉え方に、偏りや歪みがあります。

ストレスに強い自分を作るためには、このような“自分の考え方の癖”に気づくことが有効です。

なぜなら、物事の捉え方に偏りや歪みがあると、ストレッサー(ストレスのもと)の影響を、大きく受けやすくなるためです。

ストレスを強く受けやすくなる考え方の具体例を紹介しましょう。こんな考え方をしていませんか。

*破局的な見方――いつも最悪の事態を考えてしまい、ちょっとした困難から、大きな破局や不幸な結末を想像する。

*全か無かの思考――「成功か失敗か」「白か黒か」の二者択一的な考え方。少しでも満たされないことがあると、全てを否定したり、投げ出したくなる。あいまいな状況や中間の状況を受け入れられないので、常に極端な考えになる。

*過度の一般化――一つの出来事や経験から、過度に一般化してしまい、「一事が万事」のように考える。「結局、なになにだ」と一つの解釈に全ての出来事を決めつける。

*感情的判断――自分の感情や気持ちから、その出来事や事実の是非・意味を判断すること。「不安が起きているから、この問題は解決できない」「嫌な感じがするので、相手は悪い人に違いない」など。ストレッサーに遭遇した場合、防御反応として、不安や恐怖、緊張の感情が起きる。これは自然な感情であるが、このような感情が起きているので、現実のストレッサーは対処不可能なものに違いないと思い込む。

*自己関係づけ――自分とは関係のない出来事や事実を自分に責任があるように判断すること。「私がなになにしていれば、なになにとならなかったのに…」と自責する場合など。子供は、自己関係づけをする傾向がある。

*思いつきによる推論――思いつき、場当たりの考え、独断など、事実に基づかない判断や推論によって、物事を決め付けてしまうこと。

出典:文部科学省

考え方の癖を自分で点検し、偏りや歪みを見つけたら、より適切な考え方を検討しましょう。適切な考え方に従って行動することで、次第に適切な物事の捉え方を身に付けることができます。

4-3. 自己受容力を高める

3つめの方法は「自己受容力を高める」です。

自己受容力とは、自分をゆがめることなく認識し、ありのまま受け入れて自分を好きでいられるスキルのことです。

仕事では、どうしても他人から評価されたり人と比較されたりする機会が多くなります。

自分で自分を受け入れられない人(自己受容力がない人)は、仕事でストレスの影響を強く受けます。

なぜなら、他人からの評価に一喜一憂して振り回され、心身を疲弊してしまうからです。

自己受容力がない人の特徴として、自己否定感が強いことが挙げられます。自己否定感とは、例えば以下のような感覚です。

- 自分のことが嫌い

- どうせ私なんか

- 自分は価値のない人間

- 私は人よりも劣っている

- 自分には無理

- 自分の嫌な部分は受け入れられない

自己受容力は、育った家庭環境や、親・友人などの他者からの受容体験に影響を受けているとされ、一朝一夕には高まらないのが現実です。

しかし、「自己受容」という概念があることを知り、それを自分自身で高めようと決心することで、徐々に自己受容力を高めていくことは可能です。

ぜひ今日から、ありのままの自分を受け入れるレッスンを始めましょう。

具体的には、以下に取り組んでみてください。

▼ ありのままの自分を受け入れるレッスン

- 自分に対して否定的な言葉を使うのをやめる

- 自分に対して積極的に肯定的な言葉を使う

- 自分の短所や弱点を個性として認める

- 周りの人と自分を比較するのをやめる

- 自分の気持ちに素直に行動する

自己受容を高めるためには、本の力を借りることも有効です。

例えば、大ベストセラーとなった『嫌われる勇気―自己啓発の源流「アドラー」の教え』は、自己受容力を高める助けとなってくれる名著といえます。

岸見 一郎,古賀 史健『嫌われる勇気―自己啓発の源流「アドラー」の教え』

4-4. マインドフルネス瞑想をする

4つめの方法は「マインドフルネス瞑想をする」です。

昔は瞑想というと怪しいイメージを持つ人もいましたが、現代では世界中の成功者が「動じない心」を身に付けるトレーニングとして、瞑想を活用しています。

例えば、スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツ、松下幸之助、稲盛和夫、井深大などのトップ経営者は瞑想を取り入れていたことで有名です。

近年では、アップル、グーグル、インテルなどの有名企業が「マインドフルネス瞑想」を積極的に取り入れています。

マインドフルネスとは「気付きの心」という意味で、「今この瞬間」を大切にする概念です。マインドフルネスには、以下の効果があります。

- ストレスが軽減される

- 自律神経が整いよく眠れる

- 思考が整理される

- 集中力が高まる

マインドフルネスの実践方法として「マインドフルネス瞑想」があります。

マインドフルネス瞑想のやり方は簡単で、立っていても座っていても良いので姿勢を正し、自分の呼吸に意識して「鼻から吸って、口からゆっくり吐く」を繰り返すだけです。

やること自体はとてもシンプルですが、できれば書籍を1〜2冊読んでから実践することをおすすめします。

マインドフルネスの概念を、しっかり肚落ちさせることが大切だからです。マインドフルネスの入門におすすめの本をご紹介しておきます。

吉田 昌生『マインドフルネス瞑想入門』

4-5. 体を鍛える

5つめの方法は「体を鍛える」です。

筋トレ、ヨガ、フィットネス、ランニングなど、運動して体を鍛えることは、強い心を作るうえで有効です。

アメリカのプリンストン大学の研究チームの実験では、運動することで脳のストレスへの反応が弱まり、不安を感じにくくなることが確認されています(出典:プリンストン大学)。

運動を習慣化していれば、ストレス解消や心の安定化に役立つホルモン(ドーパミン、βエンドルフィン、セロトニンなど)が適切に分泌されるため、ストレスに強い状態を維持できます。

さらに、「自分はだらしない生活をせずに、しっかり体を鍛えている」という自信や、体を鍛えることで手に入る引き締まった体や健康美は、自己受容力を高める一助となることも見逃せません。

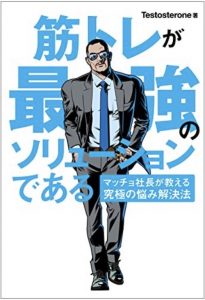

「体を鍛えてみたいけれど、やる気が出ない」ときには、体を鍛えることのメリットをとことん語ってくれる書籍を手に取るのも良いでしょう。

例えば、123万フォロワーを誇る有名TwitterアカウントTestosteroneさん(@badassceo)の『筋トレが最強のソリューションである マッチョ社長が教える究極の悩み解決法』には、

「癖になっていたネガティブ思考から脱出できた」

といったレビューが寄せられています。

Testosterone『筋トレが最強のソリューションである マッチョ社長が教える究極の悩み解決法』

4-6. 抗ストレス効果のある食事をする

6つめの方法は「抗ストレス効果のある食事をする」です。

私たちの気分にはホルモンが影響を与えていることは先に述べたとおりですが、ホルモンは私たちが食べた物を原料として作られています。

まずは大前提として、栄養バランスの取れた食事をしてください。食事の栄養バランスを取る簡単な方法は「1汁3菜」をもとに料理の組み合わせを考えることです。

出典:東京都福祉保健局

1汁3菜の特徴は、穀物の米を主食に、魚や大豆などのたんぱく源のおかずとなる主菜・煮物など野菜料理の副菜が添えられていることです。

「炭水化物・脂質・たんぱく質」の摂取割合が、理想的パターンに近くなるという長所があります。

この1汁3菜を基本としたうえで、さらに工夫するなら、ストレスに対抗する「抗ストレスホルモン(副腎皮質ホルモン)」を増やす栄養素を取りましょう。

▼ 抗ストレスホルモンを増やす栄養素

働き | 多く含まれる食材 | |

パントテン酸 | 抗ストレスホルモンの材料となる | レバー、鶏肉、ひらたけ、アボカド、モロヘイヤ、納豆、卵 |

ビタミンC | 抗ストレスホルモンを助ける | キウイ、イチゴ、柑橘類、赤ピーマン、芽キャベツ、じゃがいもなど |

ビタミンE | 抗ストレスホルモンを助ける | アーモンド、落花生、うなぎ、かぼちゃ、アボカドなど |

なお、メンタルを強くする方法については、以下の記事もあわせてご覧ください。

5. もう仕事のストレスが限界なときにすべきこと

以下のケースに当てはまるなら、もう仕事のストレスが限界かもしれません。

- 飲酒量が増え続けている

- 食べすぎ(過食)が止まらない

- 食欲不振が続いている

- 眠れない

- 気分の落ち込みや体の不調が続いている

- 日常生活に支障が出ている

仕事のストレスが限界なときにすべきことをお伝えします。

5-1. ひとりで抱え込まない

まず大切なのは、ひとりで抱え込まないことです。仕事のストレスを相談できる相手に、相談しましょう。

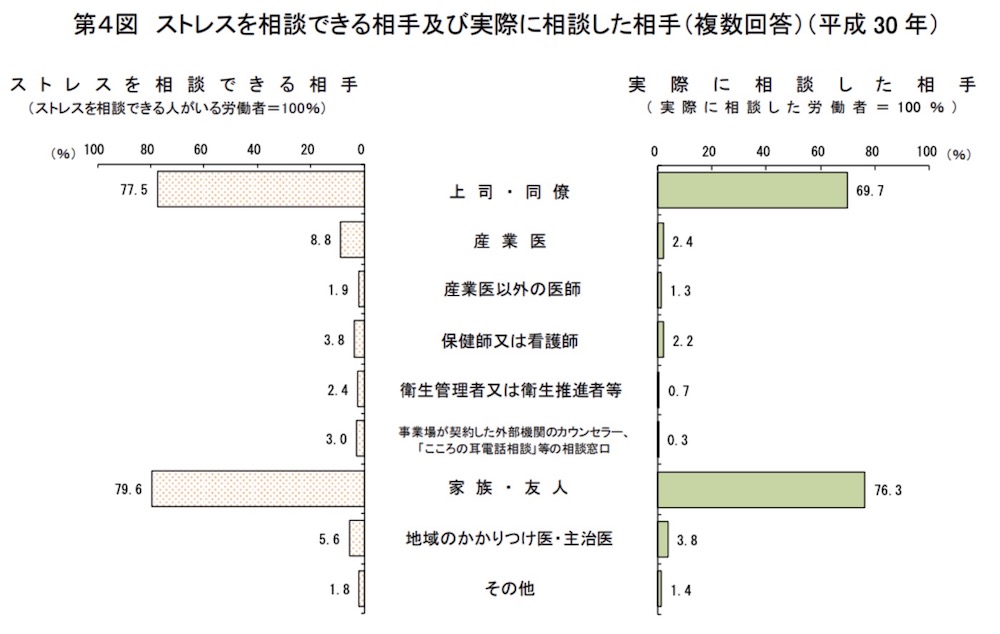

「相談相手が思い付かない」という場合には、参考までに他の人はどうしているのか、見てみましょう。

出典:厚生労働省

上のグラフは厚生労働省の調査結果ですが、仕事のストレスを実際に相談した相手は、多い順に以下のとおりです。

- 家族・友人

- 上司・同僚

- かかりつけ医・主治医

- 産業医

- 保健師・看護師

- 産業医以外の医師

- 衛生管理者・衛生推進者など

- 外部機関のカウンセラー

この中に、あなたが相談できそうな相手はいるでしょうか。いれば、勇気を出して相談してみてください。

もしいない場合には、働く人の相談窓口として以下を参考にしてみてください。

名称 | 運営元 | 特徴 |

厚生労働省 | 職場のトラブルに関する相談や、解決のための情報提供が受けられる | |

厚生労働省 | 働く人の心身の不調や不安・悩み等メンタルヘルスに関してSNSで相談できる | |

厚生労働省 | 働く人の心身の不調や不安・悩み等メンタルヘルスに関してSメールで相談できる | |

厚生労働省 | 働く人の心身の不調や不安・悩み等メンタルヘルスに関して電話で相談できる | |

厚生労働省 | 精神科や心療内科、神経科のある病院、診療所(クリニック)が検索できる | |

厚生労働省委託事業 | 職場におけるハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ等)に関するお悩み、お困りごとを専門に、無料でメール・電話相談対応を行っている |

あなたが「誰にも相談できない」と感じていたとしても、必ず相談できる相手はいます。

どうぞひとりで抱え込まずに、SOSを出しましょう。

5-2. 医療機関を受診する

「心身に異常が出ているかもしれない」と思ったら、ためらわずに医療機関を受診しましょう。

かかりつけ医がいれば、まずは相談してみることをおすすめします。

いない場合には、「精神科・心療内科などの医療機関検索サイト」などで近隣のクリニックを検索できます。

体の不調も心の不調も、早期発見・早期治療が大切です。

「これくらい平気だろう」と放置していると、病状が悪化してしまうこともありますので、早め早めに受診しましょう。

5-3. 休職や転職を検討する

現在の仕事を続けながらストレスを和らげることが難しい状況であれば、休職または転職を検討しましょう。

現在のつらい環境でもがき続けるのではなく、いったん休職してリセットすることで、楽しく働けるようになる可能性もあります。

あるいは、思い切って転職をして、ストレスの原因を根本からなくすことが最善の選択肢となる方もいるでしょう。

まずは、あらゆる可能性を頭ごなしに否定せずに、柔軟に検討してみることが大切です。

転職を検討する場合には、転職エージェントや求人サイトをチェックしてみると良いでしょう。

名称 | 種別 | 特徴 |

転職エージェント | 業界最大手の転職エージェントでキャリアアドバイザーから応募書類の書き方や面接対策などのアドバイスを受けられる | |

転職エージェント | 20代の支持率が高い転職エージェントで第二新卒の転職や初めての転職におすすめ | |

求人情報・転職サイト | 求人数No.1の転職サイトでWeb上で経歴などを登録すれば、誰でもどの求人にも応募が可能 | |

求人情報・転職サイト | 大手・優良企業を中心に豊富な求人情報から最適な求人を求人検索できる |

6. まとめ

仕事でストレスを感じるあなたはおかしくありません。まずはそんな自分を、ありのまま認めてあげましょう。

「これって仕事のストレス?」と思ったときにまず試してほしいチェックはこちらです。

今すぐ気持ちをラクにしたいときには、7つのストレス解消法をお試しください。

- 感情をすべて紙に書き出す

- 20分〜40分歩く

- 腹式呼吸で副交感神経を優位にする

- 肌の感覚を刺激して自分を癒す

- リズムを取って気持ちを落ち着かせる

- 大きな声を出して発散する

- 「大丈夫」と10回言う

仕事のストレスに強い自分を作る6つの方法はこちらです。

- ストレスコーピングを身に付ける

- 自分の考え方の癖に気付く

- 自己受容力を高める

- マインドフルネス瞑想をする

- 体を鍛える

- 抗ストレス効果のある食事をする

もう仕事のストレスが限界なときには、次の3つのことを行ってください。

- ひとりで抱え込まない

- 医療機関を受診する

- 休職や転職を検討する

あなたの人生の大切な時間を、仕事のストレスに押しつぶされて過ごすのは、得策とはいえません。

ぜひ本記事を参考に、あなたらしく楽しい毎日を過ごせるように、勇気を出して行動してみてください。

コメント