「やっと社会人2年目になったけど、全然仕事についていけない…」

「社会人2年目って楽になるのかと思ってたのに、逆に辛くなってきた」

社会人2年目で「仕事が辛い」と感じる人は少なくありません。社会人2年目で仕事が辛いと感じる理由として、主に以下の5点があげられます。

社会人2年目で仕事が辛いと感じる理由

- 責任のある仕事を任され始める

- 仕事量が増えるが、こなせる量は変わらない

- 後輩ができ、新人扱いが終わる

- いつまでたっても仕事に慣れない、仕事が出来ない

- 同期と自分を比べて劣っていると感じる

これらの悩みは、社会人2年目であれば誰が抱いてもおかしくありません。しかしながら、適切に対処する事で、乗り越えることも難しくはないのです。

そこでこの記事では、社会人2年目を乗り越えるための情報として以下のポイントをまとめました。

この記事で分かること

- 社会人2年目が辛い理由

- 社会人2年目を乗り越えるための解決策

- 社会人2年目の転職事情

- 社会人2年目にありがちな転職理由と正当性

この記事を最後までお読み頂くことで、自分にとって最適な解決策を知ることができるでしょう。ぜひこの記事を、社会人2年目を乗り越える糧にしてください!

目次

1. キャリアにおける社会人2年目の立ち位置

「社会人1年目の延長」という気分で社会人2年目に突入してしまうと、突き当たる壁があります。

実は社会人2年目は、社会人1年目に比べて難しい立場に立たされるのです。具体的に、社会人2年目はキャリアでは以下のような立ち位置となります。

1-1. 自主性を求められる

社会人2年目に入ると、1年目よりも自主性を強いられる事が増えます。社会人2年目は1年目と違い「ある程度仕事覚えている社員」として見られるからです。

社会人1年目の時には、先輩や上司も新入社員だったあなたに様々なことを教えてくれたでしょう。しかし、社会人2年目になると新入社員が入ってくるため、先輩や上司も細かな事を教えてくれる時間は無くなってきます。

そのため、社会人2年目になるとできることは自分でやらなければならないシーンが増えてくるのです。

社会人2年目になっても1年目と同じように、先輩や上司にいろいろ教えてもらおうと思っていたら要注意。急に先輩や上司が自分に対し「冷たくなった」と感じる機会が増えるかもしれません。

1-2. 結果を求められる

社会人2年目になると、自主性だけでなく「結果」も求められるようになります。

結果というと、以下のような成果を想像するかもしれません。

- プロジェクトの成功

- 売り上げ目標達成

- 新規顧客開拓の実現

もちろん、以上のポイントは非常に重要な成果です。しかし、ここでいう「結果」とは、そういった形の残る成果の事だけではありません。

先輩や上司をアシストする仕事ができるかどうか、ということです。

「自主性」が求められる立場に置かれると、仕事のやり方や効率性について工夫が必要となる場面も多くなります。自主性が高くよく気付く人は社会人2年目であっても先輩から信頼され、仕事を任される機会も増えてきます。

一方で、与えられた仕事だけをこなしている人はいつまでたっても頼りにされません。先輩や上司はそんな社員の事は、気に留めなくなってしまいます。

社会人2年目は結果が求められるようになる、というのは「よく気が付き、周りが仕事をしやすいように立ち振舞えるスキルを求められる」とも言い換える事ができるかもしれません。

1-3. 新人扱いされる場面もある

一方で、会社の中ではまだ「社会人2年目=新人」であることは間違いありません。

ある部分では自主性や積極性を求められ、ある部分では新人扱いされて信頼されない、などの事が起こり得るのも社会人2年目の難しいところです。

社会人2年目に対する周りからの見方も人それぞれ、といった部分があります。

「あの先輩はこの仕事、全面的に任せてくれたのに、こっちの先輩にはいちいち確認が必要なのは納得いかない」

「『自主的に仕事しろ!』と言われて頑張っていたのに、別の人から『勝手に仕事するな!』と怒られた」

このように、社会人2年目は扱いが統一されずに混乱する場合も少なくありません。

2. 社会人2年目が辛い理由5選

社会人1年目と社会人2年目では、大きく立ち位置が変わる事は解説した通りです。立ち位置が変わった結果、1年目とのギャップに苦しむ人も出てくるのです。

社会人2年目になって「辛い」と思うようになる理由には主に以下の5つがあります。

- 責任のある仕事を任され始める

- 仕事量が増える

- 仕事の難易度が上がる

- 後輩ができる

- 同期と自分を比べて劣っていると感じる

2-1. 責任のある仕事を任され始める

社会人2年目は1年目と違い、責任のある仕事を任され始める時期です。

社会人1年目の時はビジネスマナーや報連相など、社会人としての基礎を学ぶ事を重要視されますよね。当然、責任のある仕事を社会人1年目から任されることは少なかったはずです。

しかし、社会人2年目になったとたんに責任のある仕事を任され始めるということはよくある事。

中には、社会人1年目に教えてもらった事すらまだ全て覚えていない、という人もいるかもしれません。そういう人にとっては特に、責任のある仕事を請け負うことは負担かもしれません。

そうした場合にプレッシャーに耐え切れず、仕事が辛いと感じ始めるきっかけとなってしまうのです。

2-2. 仕事量が増える

社会人2年目に入ると、急に仕事の量が増えます。これは、前の章で解説したような責任のある仕事だけでなく、仕事の絶対量が増えるという事です。

社会人1年目では社会人として基礎的な事を覚えたり、雑務が仕事のメインだったでしょう。それらの仕事だけでもこなす事がやっとだった場合は、社会人2年目になって急に仕事が増えることに戸惑いを覚えるかもしれません。

またその業務内容も、社会人1年目よりも複雑で難しい場合も増えてくるはずです。

実際には、社会人2年目になったからと言って急に仕事ができるようになるということはありません。そのため勝手に仕事量を増やしてほしくない、と思う人もいるかもしれません。

しかし、現実には増え続ける仕事量。だんだん対処が難しくなってきて、最終的に行き詰ってしまう事が少なくないのです。

2-3. 仕事の難易度が上がる

社会人2年目は社会人1年目に比べ、より高度な仕事を求められるようになります。

責任のある仕事を任され始め、仕事の量が増えるだけでなく、その難易度も上がってくる社会人2年目。当然、仕事についていけなくなる人も多いはず。

「難しい仕事をしっかりやりたいのに、覚える時間もないよ……」と、途方に暮れてしまう事もあるかもしれません。

社会人2年目が総合的にみて「仕事についていけない」と思ってしまう背景には、「責任」「仕事量」「難易度」が相対的に上がるために引きおこる、という事実があります。

2-4. 後輩ができる

社会人2年目では1年目と違い、後輩ができるのも大きな変化になります。

後輩ができる事を始めは楽しみにする人も少なくないでしょう。しかし、実際に後輩ができると周りの自分への見方が大きく変わるのが現実です。

なぜなら、後輩ができた途端、先輩や上司の自分に対する新人扱いが終わってしまう一面があるからです。

3月まで優しかった先輩が、急に冷たくなったように感じることも起こり得ます。場合によっては「まだそんなことも出来ないの?」と言われてしまう事もあるかもしれません。

また後輩から質問などを受け、自分が分からないところが可視化されてしまう、という事もあります。

上下からのプレッシャーが強く、ストレスを感じる原因になり得るのです。

2-5. 同期と自分を比べて劣っていると感じる

「自分が任されない仕事を同期は任されている……」

「一緒に入社したのに、自分だけこの仕事ができない」

仕事量や評価において、同期との差を意識し始めるのもこの時期です。

それもそのはず。先輩や上司は、自主的に動くことができて気の利く社会人2年目を信頼するようになるからです。

当然、先輩や上司はそういった信頼できる社員に難しい仕事や重要な仕事を与えます。そして、その仕事をしっかりこなした社員は、更なる評価を得ることになるでしょう。

そんな同期が出てくるのが社会人2年目なのです。

一方、言われた事を言われたままこなしている場合は目は先輩や上司から信頼されず、様々な面で対応に差が出ることも。

そうした場合に同期と自分を比べて劣等感を感じやすくなります。その結果、よりプレッシャーやストレスを感じる事が多くなるのです。

3. 社会人2年目を乗り越えるための解決策

以上のように、社会人2年目は1年目よりも「辛い」と感じやすくなる要因が多いと言えます。とはいえ、辛い理由が分かりさえすれば、それに対しての対応策も打ちやすくなるものです。

社会人2年目を乗り越えるための解決策をは主に以下の通りです。

社会人2年目を乗り越えるための解決策

- できない事を認識し解決策を考える

- きない事をできないと言う

- できる所や得意な所を探す

- 仕事ができる人のやり方を真似る

- できたことをメモする

- 自己投資する

3-1. できない事を認識し解決策を考える

「気が付いたら仕事が溜まっている。なんでこんなことになっちゃったんだろう」

「仕事がいつまでたっても終わらない理由が分からない」

そんな風に感じている人は、自分が「何ができないのかを認識する」ところから始めましょう。

目の前にたくさんの終わっていない仕事がある場合、「片っ端から片付けなければ!」焦ってしまう気持ちは分かります。

しかし、自分が持っている仕事の中で、何ができないのかを理解する必要があります。そのため、一旦手を止めて客観的に見てみましょう。

- 自分が請け負っている仕事をリストアップする

- それぞれ、いつまでにやるべきか把握する

- 優先順位を付ける

この作業をすることで、「やらなければならないけど、できない仕事」が見えてきます。できない事を認識したら、あとは「できない理由」と「解決策」を考えましょう。

仕事ができない理由としては、以下のような例が挙げられます。

仕事ができない理由の例

- 時間が足りない

- 仕事が難しくて理解できない

- タイピングが遅い

- 平行してやっている仕事を整理できていない

こういった「できない理由」見つける事で、以下のような「解決策」を考えることができるのです。

仕事ができない時の解決策

- 仕事の量を減らしてもらう

- 分からない部分を教えてもらう

- Excelなどを使ってやるべき仕事を整理する

現実にはこれらを提案しても解決にはならない事も多いのですが、まずはこの流れを自分が理解する事で仕事に対する自分の認識を整理できるというメリットがあります。

自分が抱えている仕事をこなすことで精いっぱいの場合、一度立ち止まって「出来ない事を認識する」というのも簡単ではないかもしれません。しかし、自分のためにも周りのためにも必要な作業です。

3-2. できない事をできないと言う

「できない事」を認識できたら、次は「できない事をできない」と周りに伝えましょう。

「仕事ができない」という問題が膨れ上がってしまう原因として、「できない事が認識できていないため、仕事を引き受けてしまう」という点が挙げられるのです。

「この仕事できないな」と思った段階で先輩や上司に相談し、解決策を求めましょう。その際に、先ほど検討した「できない理由」や「解決策」を提案できれば、より早く解決に近づけるかもしれません。

もちろん「仕事ができない」と他人に伝えることは、簡単ではありません。

しかし、自分で「できない」事を認識して伝えない限り他人には何も伝わらず、ただ迷惑をかけてしまうということを自覚しなければなりません。

3-3. できる所や得意な所を探す

仕事ができない、と思っている人は「人よりもできるところ、得意なところ」を探すということが非常に重要です。

なぜなら「仕事ができない」ということを認識すればするほど、人は自信を失い、前向きな気持ちになれなくなるからです。前向きな気持ちになれないと、自分自身の成長に歯止めをかけてしまいます。

一方で、自分にできる仕事や得意な事はなんなのか、それを見つける事ができれば、大きな自信につながります。

「自分には人より秀でている所なんて1つもない……」

そのように考える人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。

例えば、以下のような些細なことでもよいのです。

- シュレッダーのゴミがいっぱいなことに誰よりも先に気付く

- 書類に会社印を押すのが誰よりも早い

- 節電を心がけており、つけっぱなしの電気を消して回る

- デスク回りが整頓されており、必要なものがすぐ見つかる

小さな事でもできるところや得意なところを探し、それを増やしていくことで、仕事に前向きに取り組みやすくなります。

3-4. 仕事ができる人のやり方を真似る

仕事ができる先輩や上司のやり方を真似ることは、成長の近道となります。先輩や上司ももともとは新入社員でした。もちろん、誰もが社会人2年目を経験しています。

ひょっとすると、先輩や上司も社会人2年目の時にはあなたと同じような悩みを持っていた可能性もあります。

自分ができない事や覚えられない仕事を先輩や上司がどのようにやっているのか、注目してみましょう。そんな先輩や上司のやり方の中に問題を解決するための答えが、隠されているかもしれません。

このように、真似することは問題解決の近道になる事が多いと言えます。

仕事内容だけでなく、同僚との接し方や仕事上のコミュニケーション、タスク管理の方法など、どんなことでも参考になる部分はあるはずです。

明日からすぐに真似できることもありますので、早速実践してみましょう。

仕事ができない事に対しての対処法としては「仕事ができない人の9つの特徴と改善策!できない上司や部下の対応も紹介」も参考にしてみてください。

3-5. できたことをメモする

小さな事でもいいので、できたことや褒められた事をメモしましょう。

社会人が「仕事ができない」と認識することは、自己肯定感の否定にもつながってしまいます。自己肯定感が低いと自信が持てなくなり、仕事に対して積極性を保つことが難しくなるのです。

それに歯止めをかけるためには、小さなことでもメモして可視化することが一躍買います。自分ができたことを再確認できるため、自己肯定感の向上に役立つのです。

小さな自己肯定感の積み重ねが、仕事を円滑にすすめられる健康なメンタルを作るはずです。自分で振り返るためにも、日記やメモ帳にメモを取って見返せるようにしておきましょう。

3-6. 自己投資する

自分に足りない事が分かっていたら、それを学ぶために自己投資することもおすすめです。

問題を抱えた時に自分で対処しようとする場合、今までの自分の経験から物事を判断せざるを得なくなります。しかし、社会人2年目はまだ社会人経験がわずかなため、自分だけで乗り切ることはかなり困難です。

その場合に役立つのが、先人たちのやり方を学んだり、スキルを身に着ける、という方法。つまり、自分の経験値だけでは対処しきれない部分を、勉強する事で補う方法です。

例えばタイムマネジメントが苦手だと思ったらタイムマネジメントを円滑にするためのビジネス書を読んでみたり、Excelが苦手だったらオンライン教育で学ぶ、などが一例として挙げられます。

自己投資の仕方も様々です。お金を投資して勉強することも自己投資ですし、時間を投資することも自己投資と言えます。

自己投資をして学ぶ事で、仕事が進めやすくなる事は間違いないでしょう。

4. 社会人2年目で転職してはダメ?

「社会人2年目で転職を考えるのって、早いのかな……」

社会人2年目で壁に突き当たったと思っている人の中には、既に転職を考えている人もいるかもしれません。

この章では、社会人2年目で転職してもいいのか?という点について詳しく解説していきます。

4-1. 少子化により若い人材が求められている

実は、現代は少子化による人材不足で、若者が比較的転職しやすい時代であると言えます。

「第二新卒」という言葉が生まれた背景にも。少子化による人材確保の困難化があると言われています。

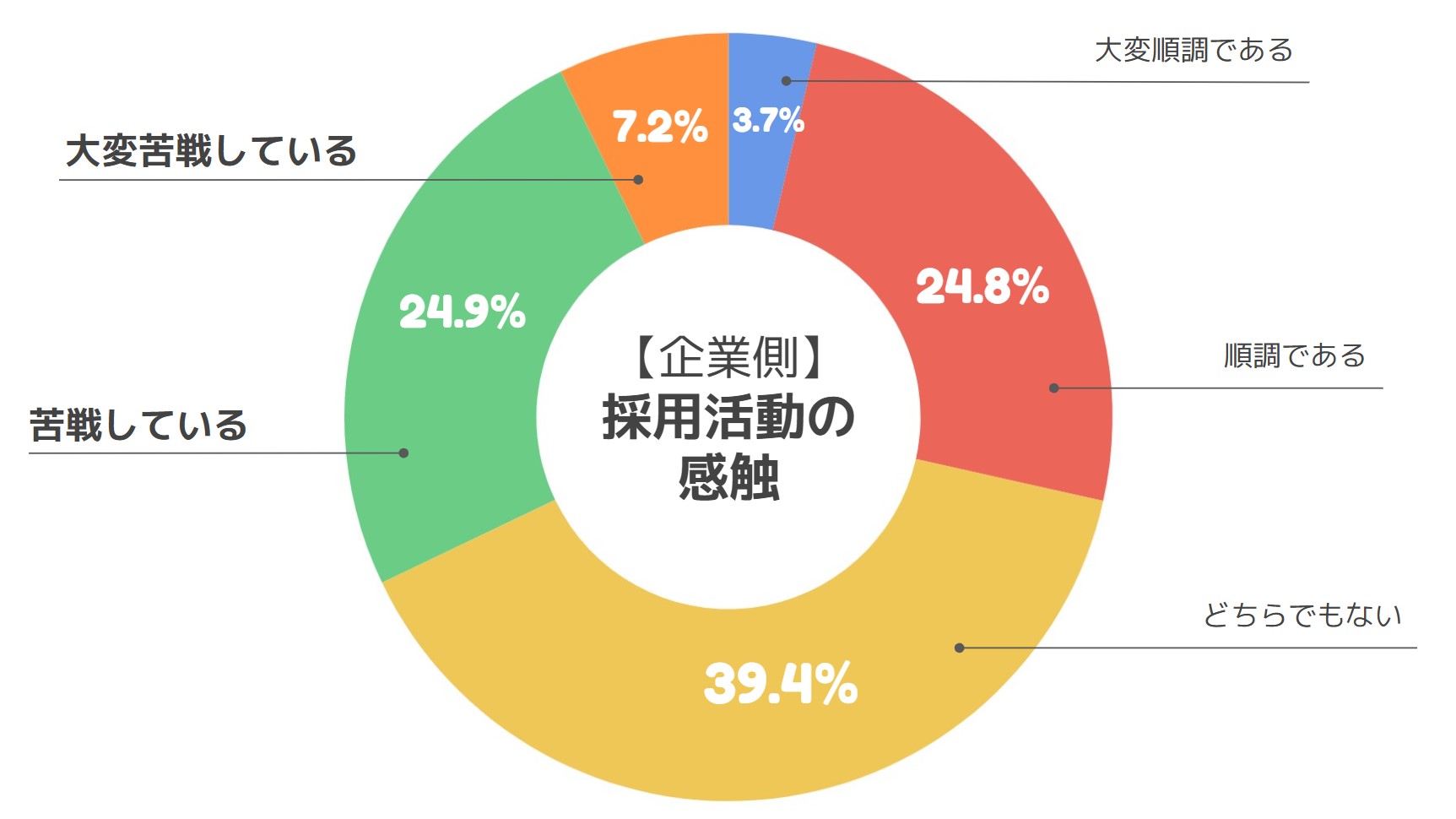

就職情報サイト「ディスコ」が2021年の新卒者採用活動の感触を企業に調査したところ、以下のような結果が出ました。

これによると、採用が「順調である」としたのは全体の24.8%に留まり、32.1%もの企業が「苦戦している」「大変苦戦している」としたのです。

このことからも、若くて良い人材が不足していることは間違いないと言えます。企業側としても、若い人材を求めている事実があるのです。

4-2. 企業が第二新卒を求めている

企業側が「第二新卒」とも呼ばれる社会人2年目に期待を寄せているという一面もあります。

その理由とは、主に以下が挙げられます。

- 特定の企業カラーに染まっていないため、教育しやすい

- ビジネスマナーなど、社会人としての基礎が身についている

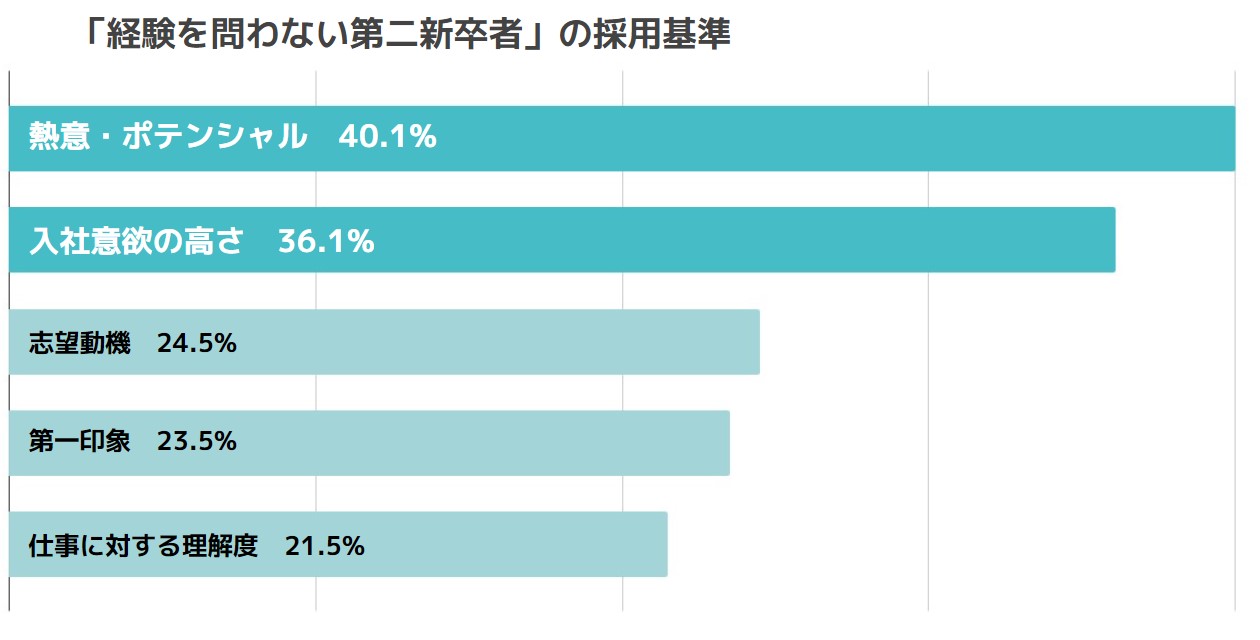

株式会社マイナビが2018年に行った調査によると、第二新卒者採用の基準として挙げられたのは以下の通りでした。

これによると、実に3/4の企業が「熱意や意欲」などスキルではなくモチベーションを重要視している事が分かります。

第二新卒はスキルや経験は上の年代に比べて足りないかもしれません。しかし、その分どの会社のカラーにも染まっておらず、教育しやすいとの一面があります。

その分、ポテンシャルや意欲が高ければ、企業としては積極的に採用したいと考えているのです。

「第二新卒」に関しては「第二新卒とは?定義から転職市場の実態・転職活動まで網羅的に解説!」でも詳しく解説していますので、参考にしてみてください!

4-3.転職は慎重に行う必要がある

とはいえ、社会人2年目で壁に突き当たったら誰でも転職すべきかというと、一概にそうとも言えません。

理由は主に、以下の通りです。

- これまで築いてきた経験やスキルが無駄になる可能性がある

- 「辞めグセ」がついてしまうと、転職を繰り返す可能性がある

- 環境が悪化する可能性がある

社会人2年目の転職は、確かにそれよりも上の世代に比べて転職し辛いとは言えません。とはいえ、転職してしまった企業にはもう戻ることができないため、やはり転職は慎重に行う必要があります。

これまで社会人2年目とはいえ、それまで気付いてきた経験や、もうすぐで身につきそうなスキルが無駄になってしまう可能性があるからです。

また、一度転職を経験すると転職先でも不満を覚え安く「辞めグセ」がついてしまう事も考えられます。

転職したからと言って、必ずしも環境が良くなるとは限らないのも考慮すべき点です。

以上のように、転職には必ずリスクがつきものだということを念頭に置いて、慎重に判断していきましょう。

5. 社会人2年目にありがちな転職理由とその正当性

ここからは、社会人2年目にありがちな転職理由を紹介します。

転職理由には様々ありますが、社会人2年目でも転職すべきものやそうでもないもの、様々です。この章では、転職の正当性の高いものから低いものまで順に解説していきます。

24歳の転職のポイントについては「24歳の転職の実態とは?有利な所・不利な所と転職成功のポイント」でも詳しく解説していますので、こちらも参考にしてみてください!

5-1. ブラック企業だった

入社した会社がブラック企業だった場合は、早急に転職を考えましょう。

ただし、明確なブラック企業の定義がなされていないため、その判断は難しいかもしれません。

一例として、以下の点を見てみましょう。

- 過労死ライン(月80時間以上の残業)を超えている

- 休日が少ない(年間休日80日を下回っている)

- 有給が取れない(労働基準法第39条違反)

- 給与が、定められた最低賃金を下回っている

- 残業代が支払われない

- パワハラ、モラハラが横行している

以上のような場合であればブラック企業である可能性が高いため、早めの転職をおすすめします。

ブラック企業の特徴については「ブラック企業の特徴10個とブラック企業かどうかを見極める方法4つ」も参考にしてみてください。

5-2. プライベートな事情

親の介護や妊娠、出産、自分の病気など、プライベートな事情で転職する事はやむを得ないでしょう。

こういった事情の場合は面接官も納得しやすいため、転職活動もスムーズに行われる傾向にあります。

育児休暇が取れないために転職を考えている場合

妊娠や出産で育児休暇が取れないために転職を考えている場合には注意が必要です。育児休暇は取得する権利が認められているもの。企業側がそれを拒否することは違法行為となるためです。

その点を会社に伝え、改善が見られない場合には労働局・労働基準監督署に相談することで解決する場合があります。

5-3. 労働条件が悪かった

「ブラック企業」とは呼べないまでも、労働条件が悪い場合には転職を考えるきっかけとなります。判断基準としては、以下の例が挙げられます。

- 給料が低い

- 残業が多い

- 休日が少ない

これらに関しては感じ方は人それぞれなので、明確な基準がないのが難しいところです。住んでいる地域によっては手取り20万円でも十分なことがあれば、それでは低すぎると受け取る人もいます。

職種によっても相場が違うため、給与に関して相場を判断することは簡単ではありません。

同じように、残業や休日に関してもどこからが「転職すべき」かを第三者が判断することは難しいでしょう。

ただ、判断材料として考えるべきは「転職すれば確実に解決するのか?」というところ。転職しても解決しない可能性がある場合は、慎重に考える必要があります。

5-4. スキルアップや他にやりたい仕事が見つかった

スキルアップをしたい、というのは転職理由としては非常に多いです。

社会人2年目で、以下のように思う人は特にその傾向があります。

- 今の職場で長く働いても、得られるものが少ないことが分かってしまった

- 他にやりたい仕事が見つかった

- 大学の友達と比べて、魅力的な仕事をしていないと感じる

社会人2年目ともなると、周りの先輩や上司を見てなんとなく先が見えてしまう、という事は少なくないでしょう。

また、他にやりたい事を見つかったり、もっとやりがいのある仕事をしたいと思うことも多いはずです。

ただし、入社2年目では会社の事を全て分かるという事は通常はありません。今後、今の仕事にやりがいを見いだせる可能性も捨てきれませんし、今まで築いてきたものを無駄にするリスクもあります。

それらのリスクをとったとしても、スキルアップをしたいと思う人は転職活動に移りましょう。

転職に必要なスキルとしては「転職に役立つスキル年代別一覧!20代・30代・40代の必要スキルとは?」でも詳しく解説していますので、こちらも参考にしてみてください。

5-5. 会社の将来性に不安がある

会社の将来性に不安があり、転職を考える人も多いでしょう。

- 赤字続き

- 昇給制度やボーナスがない

- 設備が古すぎて、業務に支障がある

- 下請けの仕事が多い

これらのように、明らかに業績不信で将来性に疑問がある場合、転職を考えてみてもいいかもしれません。

ただし、その判断も簡単ではありません。業種自体の将来性が低ければ、転職先も同じような環境で働かざるを得ない事もあるからです。特に社会人2年目でそれを判断するのは難しいでしょう。

会社の将来性を理由に転職を考える場合は、慎重な調査が必要となります。

5-6. 希望の部署に配属されなかった

「開発の仕事をしたかったのに、営業に配属されてしまった……」

「希望の部署に配属されなかった」というのは、転職考えるきっかけとしては多いのではないでしょうか。しかし、この場合にも決断は慎重に行いましょう。

最初から希望の部署に配属されるとは限らないのが現実です。特に社会人2年目で希望の仕事ができる方が稀かもしれません。

根気よく仕事を続けていくうちに異動になることもあります。また、転職したとしても希望の部署に配属されるかどうかは分かりません。

転職を考えるのは、原則として「転職したら解決する場合のみ」にすることが無難です。

5-7. 給料に満足がいっていない

給料が安くて転職を考えている、という理由もかなり多いと言えます。

給料は生活に直接結びつく問題であり、仕事のやりがいにも関わってくる重要なポイント。給料が労働の満足度にを左右することは当然と言えます。

とはいえ、やはりこの場合でも「転職すれば解決するのか」という点は慎重に考える必要があります。

一般的に、スキルや実績ががない転職の場合、待遇は下がる傾向にあると言われているためです。転職する事で確実に好転する場合を除き、転職することはおすすめできません。

転職して給料が下がってしまう原因や対策については、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてみてください。

【関連記事】転職で年収が下がるけど転職すべき?すべき人・すべきでない人を解説

【関連記事】転職で年収アップする人の傾向|年収アップさせる方法や注意点を解説

5-8. 上司や同僚と合わなかった

「上司から好かれていない感じがする」

「同僚と性格が合わない……」

人間関係が原因で転職を考えることも多いでしょう。人間関係は仕事をするうえで切っても切れないもの。合わない場合はストレスを抱えたまま仕事を続ける必要があるのです。

注意が必要なのは、この問題も「転職すれば解決するのかどうか」がなかなか見えないところです。転職先にどういった人がいるのかは転職してみないと分からないため、転職リスクは高いと言えるのです。

例えば転職活動をする前に異動を申し出てみるとか、付き合い方を変えるなどの工夫をしてみてもいいかもしれません。

もちろん、パワハラやセクハラ、モラハラなど、何らかのハラスメントを受けている場合はその限りではありません。すぐに転職活動を開始しましょう。

人間関係が原因で転職をする場合に気を付けたいことは「人間関係が理由で転職してもいい?最善の選択に必要な4つのステップ」でも詳しく解説しています。こちらも合わせてご覧ください。

5-9. 漠然と仕事が合わないと思っている

「なんかこの仕事、自分には合わない」

「なんとなくやりがいがない」

以上のように、具体的な理由はないが「なんとなく合わない」と考えている場合は現段階で転職を見合わせることをおすすめします。

もちろん、漠然と仕事が合わないからと言って転職してはいけないわけではありません。とはいえ、社会人2年目で判断するにはあまりにも早いと言えます。

他にやりたい仕事ができたり、キャリアプランを具体的に考えてみた上で、時間をかけて決断することをおすすめします。

仕事が合わない事で悩んでいる方は「仕事が合わないと感じる8つの原因と退職の判断基準を原因別に解説」でも辞めるべきかの判断基準などを解説しています。ぜひ、参考にしてみてください。

6. 判断ができない場合は一度プロに相談を!

転職すべきかどうかの判断ができない場合は、一度プロの転職エージェントに相談することもおすすめです。

転職エージェントは、転職したい人だけしか使ってはいけないというわけではありません。まだ迷いを持っている段階でも相談することで、自分に最も適したキャリアプランを提示してくれます。

また、自分では気付きにくい適正や市場価値についてもアドバイスを仰げます。

おすすめの転職エージェントは以下の通りです。

| リクルートエージェント | マイナビエージェント | doda | |

| 公開求人数 | 108,760 | 22,630 | 73,286 |

| 非公開求人数 | 141,295 | 113,150 | 34,573 |

| 対象の年代 | 20〜50代 | 20〜30代 | 20~50代 |

6-1. リクルートエージェント

出典:リクルートエージェント

リクルートエージェントは、誰もがその名前を知る最大手転職エージェントサイト。圧倒的な知名度を誇っているおり、保有する求人数は国内最大級です。

実績も高く経験豊富なエージェントを擁しているもの特徴。転職で悩んでいる人に対し、適切なアドバイスをしてくれます。

転職エージェント選びに困ったら、まずはリクルートエージェントを登録すればまちがいがないです。

6-2. マイナビエージェント

出典:マイナビエージェント

主に20~30代の若い世代の転職に強い転職エージェントが、マイナビエージェント。社会人2年目で転職を考えるのであれば、20代に信頼されている転職エージェントNo1であるマイナビエージェントに登録しておくことはおすすめです。

特に首都圏エリアと関西エリアの良質な求人が多く揃っているため、これらの地域に住んでいる方には特におすすめできます。

6-3. doda

出典:doda

dodaの魅力は専門アドバイザーがいるところです。今の自分のキャリアに迷いを持っていたら、深い知見から適切なアドバイスをしてくれます。

また、dodaもやはり求人数や実績において、国内でもトップクラスの転職エージェントです。dodaだけでしか公開されていない限定の求人がいることも特徴です。

7. まとめ

以上、社会人2年目で仕事が辛い理由と解決策を解説してきました。社会人2年目は、以下のような理由で「辛い」と感じやすくなります。

- 責任のある仕事を任され始める

- 仕事量が増えるが、こなせる量は変わらない

- 仕事の難易度が上がり、ついていけない

- 後輩ができ、新人扱いが終わる

- 同期と自分を比べて劣っていると感じる

社会人2年目であれば、以上のような事を気に病むようになっても不思議ではありません。社会人2年目は新人と一人前のはざまにいる、とても難しい時期なのです。

しかし、しっかり分析して対策を練ることで、多くの場合、これらの悩みは解決できます。この記事を読んで、自分に何が必要なのかをぜひ見直してみてください。

この記事が皆さんの悩み解決に役立てば幸いです。

コメント