「仕事の効率化をしたい!」と悩んでいるものの、「何をどうすれば効率化できるのかわからない…」と感じていませんか?

実は、仕事の効率化ができる人は、日々以下の2点を行うことで仕事をスピーディに、スムーズに進めています。

▼仕事の効率化ができる人がやっていること

|

さらに具体的には、効率の良い人は、効率化の具体的な方法やツール、習慣を習得して、日々の業務に生かしています。

例えば、優先順位を決めるための方法や、作業効率化のためのショートカットキーを知って効率化のためにやり方を改善をする、などです。

このように、仕事の効率化は、具体的な方法やツール、習慣を知ることができれば、誰でも効率が格段にアップし、短い時間で濃い仕事ができるようになります。

そこで本記事では、以下の内容を詳しく解説していきます。

|

本記事を読むことで、仕事の効率化の方法がわかるだけでなく、実際に明日から実践していくことができるようになります。

ぜひ最後までお読みください。

目次

1.仕事の効率化ができる人・できない人の違い

仕事の効率化ができる人とできない人では、行動に違いがあります。

まずは仕事を効率化する方法を知る前に、効率化ができる人とできない人には、どのような違いがあるのかを知っておきましょう。

効率化できる人とできない人の違いは以下の2つです。

それでは詳しく解説していきます。

1-1.優先順位を決めているかどうか

仕事の効率化ができる人とできない人では、優先順位を決めているかどうかで違いが生まれます。

効率化ができる人は、優先順位を決めることで、力を入れなくて良い作業に時間をかけてしまったり、より緊急度の高い仕事を後回しにしてしまったりすることを防いでいるのです。

優先順位を決めるためには、まず以下の内容を明確にします。

|

上記を明らかにした上で、「どの仕事を」「どの順番で」こなしていくのが段取りの良い仕事をする上で一番良いのか決めるため、効率化できている人は無駄なくスピーディに仕事を進めていけるのです。

一方で仕事を効率化できない人は、優先順位を決めず、目の前にある仕事から着手していくので、重要度の低い仕事に時間を割いてしまったり、急ぎで終わらせるべき仕事を後回しにしてしまったりします。

1-2.効率化するための改善や工夫を重ねているかどうか

仕事の効率化ができる人とできない人は、効率化するために改善や工夫を重ねているかどうかという点でも違いが生じています。

効率化ができる人は、常に普段の仕事でのあらゆるムダを洗い出し、なくすために試行錯誤しているのです。

例えば、メールを打ち込む際に、よく使うフレーズを何度も打ち直すのはムダであると判断し、PCのユーザー辞書機能に、以下のように登録して、効率よく文章を打てるようにするなどです。

ユーザー辞書への登録例 | |

おつ | お疲れ様です、◯◯です。 |

おせ | お世話になっております。◯△株式会社の◯◯です。 |

よろ | よろしくお願いいたします。 |

上司への報告の際に、自身の伝え方にムダを見つけて、「もっとシンプルに端的に報告できるように、結論から話すようにする」なども、ビジネスコミュニケーションを効率化するための改善になります。

一方で、仕事の効率化ができない人は、「仕事でムダをなくそう」という意識がないため、普段の仕事において、どの点がムダで、どこを改善すれば効率化できるのかを考えません。

結局、いつまでも効率化ができない状況が続いてしまうのです。

2.仕事を効率化するための4つの方法

仕事の効率化ができる人とできない人の違いが明確になったところで、次は具体的な仕事を効率化するための方法をご紹介します。

解説していくのは、以下4点の方法です。

それでは詳しく見ていきましょう。

2-1.「緊急度」・「重要度」を考慮して優先順位を決める

先述の通り、仕事の優先順位を決めることで、仕事を効率化することができます。

優先順位を決めれば、緊急性の高い仕事や力を入れるべき重要な仕事を、早めに着手でき、段取りよく仕事を進めていけるのです。

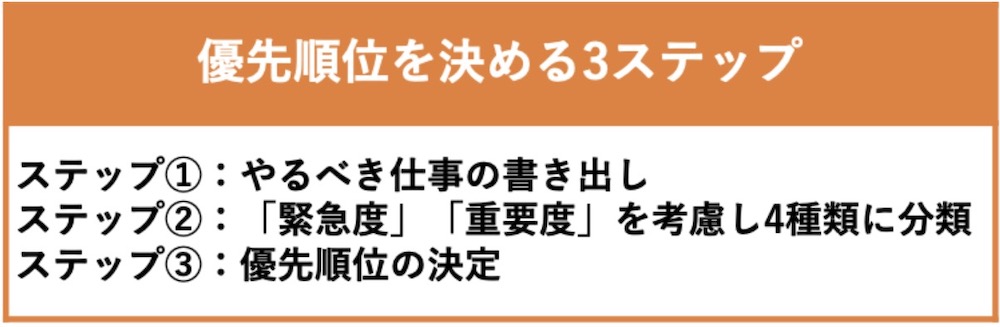

優先順位を決めるためには、以下の3ステップを行います。

それぞれのステップについて詳しく見ていきましょう。

2-1-1.【ステップ①】やるべき仕事を書き出す

まずは、その日1日にやるべき仕事を書き出していきましょう。

紙に書き出しても、PCやスマホのメモ帳機能を使用しても構いません。

やるべき仕事を書き出すことで、1日にどのくらいの仕事をこなす必要があるのかが見えてきます。

2-1-2.【ステップ②】仕事を「緊急度」「重要度」を考慮して4種類に分類する

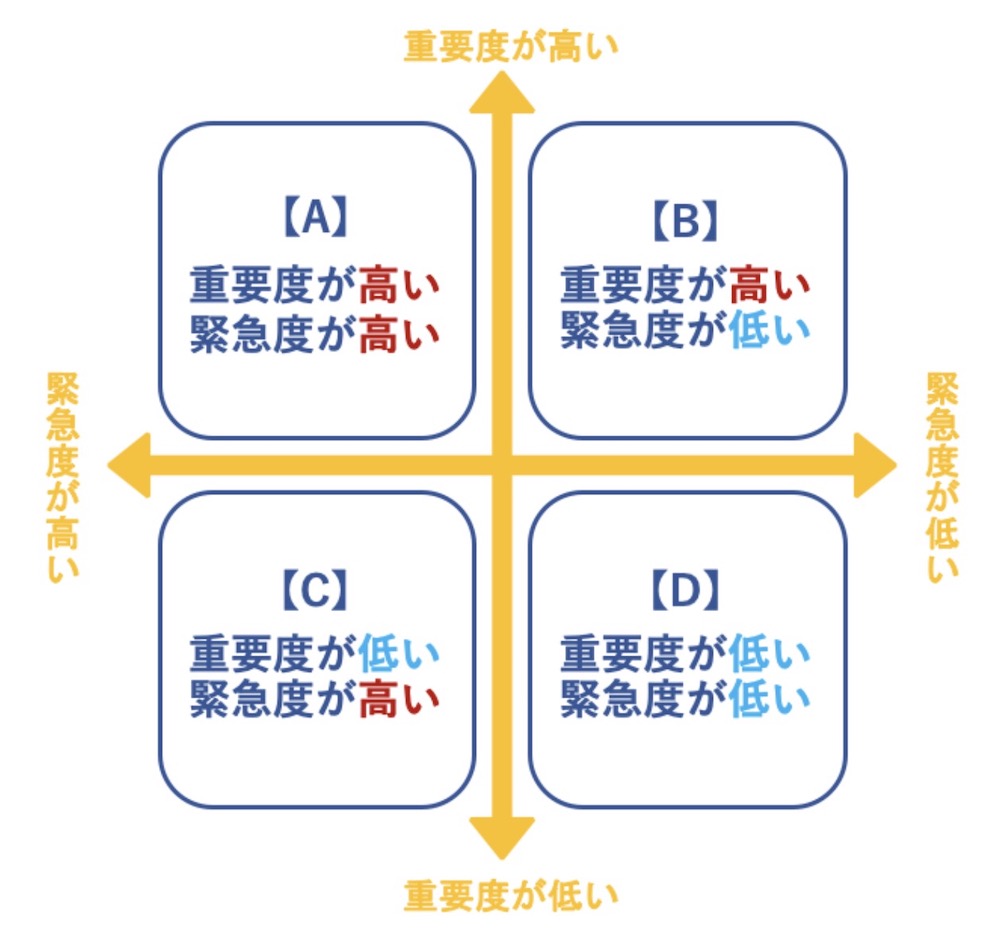

仕事を一通り書き出せたら、ステップ②で優先順位の決定していきます。

以下の図のように、「重要度」「緊急度」の2つの軸を置き、それぞれの仕事をA・B・C・Dの4種類に分類します。

「重要度」と「緊急度」という2つの軸で仕事を4つに分類することで、急ぎの仕事ばかりこなして、重要な仕事を後回しにしてしまうことを防ぎ、客観的な優先順位を決められます。

具体的な分類の仕方は、以下の通りです。

▼仕事の4パターンの分類の仕方 【A】自分や会社にとって価値のある重要な仕事で、締め切りが近い緊急性のある仕事 例:締め切りのある仕事、クレーム処理、切羽詰まった問題など 【B】自分や会社にとって緊急性はないけれど、重要な仕事 例:自己研鑽、人間関係づくり、将来に向けた準備や計画など 【C】自分や会社にとって重要度が低いけれど、緊急で対応すべき仕事 例:重要でない電話やメール、重要でない会議、無意味な接待や付き合いなど 【D】自分も会社にとっても重要ではなく、緊急性もない仕事 例:見せかけの仕事、何もしない移動時間や待ち時間、だらだら電話など ※Dはムダな仕事なので、もしある場合はやるべきことから除外しましょう。 |

2-1-3.【ステップ③】優先順位を決定する

上記のように、4パターンに分類ができたら、A→B→C→(D)の順で、各仕事に優先順位をつけていきます。

以下のような仕事があった場合を例に、優先順位のつけ方を見てみましょう。

▼やるべきこと

|

▼優先順位を決定する 【A】 【B】 【C】 |

これで、「緊急性」「重要度」を考慮した客観的な優先順位を決めることができます。

2-2.PC作業を効率化できる時短ワザを活用する

PC作業の時短ワザを活用することで、効率よく作業を進めることができます。

1つの作業のスピードが上がれば、仕事全体としても大幅に時間を削減でき、効率化できるのです。

PC作業を効率化できる時短ワザを以下の2つご紹介します。

|

2-2-1.ショートカットキーの活用

ショートカットキーを活用することで、今までマウスで行っていた作業もキーボード上で行える様になるので、PC作業のスピードをアップさせることができます。

活用すべきおすすめのショートカットキーは以下の通りです。

ショートカットキー 一覧 | |

セルやテキストの全選択 | 【Windows】Ctrl + A |

テキスト・データの範囲選択 | Shift + →↓←↑(矢印キー) 左右の矢印使用で1文字ずつで |

印刷プレビューの表示 | 【Windows】Ctrl + P |

選択範囲のコピー | 【Windows】Ctrl + C |

選択範囲の切り取り | 【Windows】Ctrl + X |

コピー・切り取りデータを貼り付け | 【Windows】Ctrl + V |

ファイルを保存 | 【Windows】Ctrl + S |

操作を元に戻す | 【Windows】Ctrl + Z |

元に戻した直前の操作のやり直し | 【Windows】Ctrl + Y 「Ctrl + Z」で元に戻した結果、 |

ページ内でのキーワード検索 | 【Windows】Ctrl + F |

デスクトップの表示 | 【Windows】Win + D |

ファイルやフォルダの名前の編集 | 【Windows】F2 |

新しいウィンドウを開く | 【Windows】Ctrl + N |

URLバーに移動して検索 | 【Windows】Ctrl + L |

2-2-2.ユーザー辞書登録

次にご紹介するPCの時短ワザは、ユーザー辞書登録機能を使う方法です。

ユーザー辞書登録とは、通常の変換では候補として出てこない漢字や言葉を、あらかじめ変換候補として登録しておける、PCに標準で搭載された機能です。

「よみ」と「語句」を登録しておけば、変換候補を追加できます。

このユーザー辞書登録機能を活用して、メールや文書作成でよく使う単語やフレーズ、住所や会社名などを登録しておけば、文章を打つときに全ての文字をタイピングしなくても、入力が可能になり、効率よくタイピングをすることができます。

ここではユーザー辞書登録をしておくと便利な言葉をご紹介します。

おすすめのユーザー辞書登録【挨拶編】 | |

おせ | お世話になっております。◯◯株式会社の△◯です。 |

おつ | お疲れ様です、△◯です。 |

よろ | よろしくお願いいたします。 |

かきご | 下記ご確認をいただけますでしょうか。 |

いじょよ | 以上、よろしくお願いいたします。 |

いじょご | 以上、ご確認よろしくお願いいたします。 |

ごけ | ご検討のほど、よろしくお願いいたします。 |

おて | お手数をおかけいたします。 |

なにと | 何卒よろしくお願いいたします。 |

あり | ありがとうございます。 |

おすすめのユーザー辞書登録【使用頻度の高い情報編】 | |

あど | 自分のメールアドレス |

でんわ | 自分の電話番号、もしくは会社の電話番号 |

じゅうしょ | 自分の住所、もしくは会社の住所 |

こうし | 自社の公式サイトのURL |

おすすめのユーザー辞書登録【よく使う文書をテンプレート化編】 | |

にっぽう | 【◯月◯日 日報】 本日の業務内容について、ご報告いたします。 本日の業務内容: 成果: 報告事項: |

にってい | お忙しい中恐れ入りますが、以下日程のご都合はいかがでしょうか。 ◯月◯日(◯) :00 〜 ◯月◯日(◯) :00 ◯月◯日(◯) :00 〜 ◯月◯日(◯) :00 ◯月◯日(◯) :00 〜 ◯月◯日(◯) :00 |

2-3.「ブランク資料」を作成する

資料作成においても、「ブランク資料」を作成するという方法で効率化を図ることができます。

ブランク資料とは、詳細情報が書かれていない白紙の資料で、最終的な資料の大雑把なイメージを、初期段階で完成させてしまうというテクニックのことです。

以下の手順で資料を作成します。

|

2-3-1.ブランク資料を作成するメリット

ブランク資料を作成するメリットは、ムダなく効率的に情報収集をして、資料作成ができるという点です。

ブランク資料の作成では、あらかじめ資料の全体構想を決めておくため、必要な情報が何かを事前に把握でき、効率の良い情報収集ができるのです。

多くの場合、情報収集をしてから全体の構想を決めて、資料作成を行いますが、この方法では必要のない情報まで調べて、時間ばかりかかってしまいます。

資料作成の効率化を図るためには、ブランク資料の作成がおすすめなのです。

2-3-2.ブランク資料の作り方

ブランク資料の作り方は、以下の通りです。

▼ブランク資料の作り方

|

例えば、人事部のAさんが「新卒用のビジネスマナー研修の資料を作って欲しい」と上司から指示をもらった場合を例に、ブランク資料の作り方を見てみましょう。

まずは新卒用のビジネスマナーの資料に必要な情報は何か、以下のように見出しと中見出しで書き出していきます。

1.身だしなみ

2.敬語

3.来客対応

4.名刺交換

5.電話応対

6.ビジネス文書

|

そして上記の内容に沿って、本やインターネットで情報収集し、資料へ落とし込んでいきます。

例えば以下のように資料に落とし込みます。

4.名刺交換 ◆名刺交換の流れ 1対1で名刺交換をする場合は目下の人から目上の人に対して名刺を差し出します。 ビジネスにおいては、発注側が目上、受注側が目下です。 複数で名刺交換をする場合は、目上の人から順番に名刺交換をします。 例えば、

の4人で名刺交換をする場合、以下の順番で名刺交換を行います。

|

2-4.デスク周りを整理整頓しておく

デスク周りを整理整頓しておくことで、仕事を効率化することができます。

2-4-1.デスク周りを整理整頓しておくメリット

デスク周りを整理整頓しておくメリットは、探し物をするムダな時間を削減できるという点です。

資料やツールが整理整頓されていないと、使うタイミングですぐに取り出すことができず、探す時間が必要になってしまいます。

その一方で、 普段からデスクの周りを整理整頓しておけば使いたいタイミングですぐに資料をやツールを取り出せるため、探す時間は削減できます。

そして仕事をするための時間を確保することができるのです。

2-4-2.デスク周りを整理整頓する際のポイント

デスク周りを整理整頓するポイントは以下2つです。

▼デスク周りを整理整頓するポイント

|

モノの定位置を決めることで、「使ったら必ず定位置に戻す」という意識付けができます。

取り出す際にも、場所が決まっていれば、探す必要もなくすぐに取り出せます。

また、 モノが増えすぎると散らかる原因になるので、どのくらいの量を保つのか決めておくと、デスクが常にきれいな状態を保てます。

例えば、ボールペンはノベルティでもらえる機会が多く、引き出しの中に溜まりやすい傾向にあります。そこで、「ボールペンは引き出しに3本まで」と決めておくと、デスク内部が散らかることなく、綺麗な状態を維持できます。

3.仕事を効率化するためのおすすめツール3選

仕事を効率化するためには、効率化の方法だけでなく、ツールに頼ることで、人間には出せないスピードで作業を進めることができます。

そこで、本章では仕事を効率化できるおすすめツールを以下3つご紹介します。

それでは詳しく解説していきます。

3-1.Googleドキュメントの音声入力ツール

仕事の効率化をするためにおすすめのツール1つめは、 Google ドキュメントの音声入力ツールです。

3-1-1.特徴

音声入力ツールを使えば自分の話した言葉を文字起こしすることができます。

例えば、「今日は、いい天気だな。」を文章にしたい場合は、「きょうは(てん)いいてんきだな(まる)」とGoogleドキュメントに向かって音声入力をすれば、しっかり文章になります。

長文を話しても文脈から変換を修正してくれるため、認識精度は非常に高いです。

3-1-2.おすすめポイント

音声入力ツールのおすすめポイントは、キーボードでタイピングするよりも文章の作成が早いという点です。

Googleドキュメントの音声入力ツールは、話し言葉の速度に対応できるので、圧倒的に文章作成のスピードがアップします。

例えば、打ち合わせや会議の録音を、議事録にまとめたいときに、効率化を図れます。

打ち合わせや会議の録音を聴きながら自分の発音で改めて発音して音声入力を行えば、タイピングをして議事録を作成するよりも素早く文章の作成ができ、効率よく議事録を作ることができます。

3-2.Evernote

おすすめのツール2つめは、「Evernote」というツールです。

3-2-1.特徴

Evernoteは、メモ機能に特化しており、テキストや画像、音声ファイルなどを記録でき、クラウド上で一元管理が可能です。

また、複数デバイスに対応しているので、スマートフォンアプリやPCアプリ、ブラウザから接続することができます。

3-2-2.おすすめポイント

Evernoteのおすすめポイントは、場所に関わらず仕事ができるという点です。

様々なデバイスからEvernoteにアクセスできるため、あらゆるシーンで使うことが可能なのです。

例えば、会社のPCで作成していた資料作成の続きを、移動中の電車でスマートフォンから編集したい場合、PCのEvernoteに資料の内容をコピー&ペーストしておけば、スマホのEvernoteで資料作成を再開することが可能です。

移動時間や、空いた時間を有効に使って、効率よく動きたい人にはおすすめのツールです。

3-3.アポ日程調整の簡易化ツール「Notia」

おすすめのツール3つめは、「Notia」というツールです。

3-3-1.特徴

Notiaは、AIによって重要なメールを自動で仕分けたり、スケジュールが空いている日程を自動で書き起こしてくれたり、日程調整を効率化してくれるツールです。

カレンダーをメール画面などにドロップするだけで、自動的に空いている日程を書き出してくれます。

3-3-2.おすすめポイント

Notiaのおすすめポイントは、スケジュールが空いている日程を自動で書き起こしてくれる機能です。

打ち合わせや会議などの日程調整をする際、多くの場合はカレンダーとメール画面を行き来しながら空いている日程を書き出すなど、時間がかかってしまっているのではないでしょうか。

Notiaを利用すれば、カレンダーとメール画面を行ったり来たりしなくても、すぐに空いている日程がわかるので、ムダな時間を削減することが可能です。

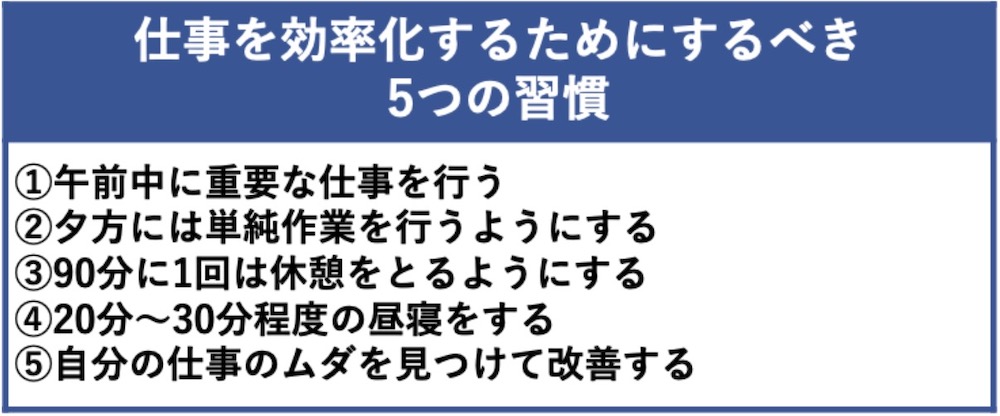

4.仕事を効率化するためにするべき5つの習慣

仕事を効率化するためには、方法やツールを活用するだけでなく、最大限に自分のパフォーマンスを出してスピーディに的確に仕事ができるような習慣を取り入れることも重要です。

そこで、4章では仕事を効率化するために、するべき5つの習慣をご紹介します。

4-1.午前中に重要な仕事を行う

仕事を効率化するためには、午前中に重要な仕事を行う習慣をつけることをおすすめします。

なぜなら午前中は1日の中で、一番脳が活性化しており、仕事がはかどりやすいからです。

午前中はセロトニンやドーパミンなどが分泌され、脳の作業効率が高まっています。

具体的には、論理性や緻密さ、高い集中力が必要な作業を行うと作業がはかどります。

例えば、計画の立案や目標設定、重要な決断や文章を書くこと、などです。

午前中を有効に使って、効率よく仕事をこなしましょう。

4-2.夕方には単純作業を行うようにする

仕事を効率よく進めるために、夕方には単純作業を行うようにすると、仕事がはかどります。

夕方になると、日中に仕事で緊張状態を保っていた交感神経が、リラックス状態にさせる副交感神経に切り替わるため、集中力が切れてしまうのです。

そこで、頭を使わなくても進められる単純な作業を夕方に行うのがベストです。

例えば、明日の打ち合わせで使う資料をコピーして準備しておいたり、必要のない書類をシュレッダーにかけたりするなどを行い、少し頭がぼんやりしていても、ムダな時間を過ごさないようにすることで、仕事を効率化するようにしましょう。

4-3.90分に1回は休憩をとるようにする

仕事を効率よく進めるためには、90分に1回は休憩をとるようにしましょう。

4-3-1.90分に1回休憩を取るべき理由

90分に1回休憩を取るべき理由は、人間の集中力は90分程度が限界だと言われているからです。90分以上の長時間作業を続けると効率が落ちてしまいます。

大学の講義も、人間の集中力の持続時間に合わせて90分に設定されています。

4-3-2.ベストな休憩の取り方

ベストな休憩の取り方は、5分〜10分の休憩を90分に1回取るようにしましょう。

15分以上の休憩は、緊張感がなくなり、仕事に戻っても集中できなくなってしまうので、長い休憩は取らないようにするとベターです。

また休憩時間中には、立ち上がるようにするのもおすすめです。

というのも、座り続けていると、血流が悪くなって、脳のパフォーマンスが低下してしまうからです。

休憩時間にうまく脳をリフレッシュさせて、効率的に動ける状態をキープするようにしましょう。

4-4.20分〜30分程度の昼寝をする

20分〜30分昼寝をするのも、仕事を効率よく進めるためには良い習慣です。

人間は「サーカディアンリズム」という24時間周期の体内時計の影響によって、午後の早い時間は眠たくなる傾向にあります。

そのため、お昼ご飯を食べた後の時間は思い切って昼寝をすることで、仕事のパフォーマンスを上げることができるのです。

実際に厚生労働省は、「午後の早い時刻に30分以内の短い昼寝をすることが、眠気による作業能率の改善に効果的」(健康づくりのための睡眠指針2014)と、昼寝を推奨しています。

したがって、お昼ご飯を食べた後は、20分〜30分程度の昼寝をするようにしましょう。

4-5.自分の仕事のムダを見つけて改善する

仕事をしている上で、常にムダな時間や作業が発生していないか振り返り、改善する習慣を身に付けると、より仕事を効率化していくことができます。

改善までのステップは、以下の2つあります。

|

4-5-1.【ステップ①】日々の仕事を見える化する

まずは日々の仕事では、どんな作業が発生し、どれくらいの時間がかかっているのかを見える化する必要があります。

ムダを発見するには、まずは普段の仕事の様子を振り返る必要があるのです。

具体的には、1日の勤務中に行った行動とそれにかかった時間を一定期間記録しましょう。期間は1週間でも、3日でも構いません。

そうすることで、一定期間にどのような作業が発生し、どのくらいの時間を要しているのかが具体的な数字となって現れるので、ムダを発見しやすくなります。

4-5-2.【ステップ②】ムダを見つけて改善する

日常の仕事を見える化したら、次はムダを見つけて改善するための方法を考えましょう。

例えば、「メールの返信に時間をかけすぎている」、「電話に時間を割き過ぎている」など、内容の割に時間がかかり過ぎているムダ作業を見つけ、改善方法を考えましょう。

改善するための方法は大きく分けると以下の3つです。

▼ムダを改善する方法 【行う必要のない作業・行動は行わないようにする】 【作業のやり方を変える】 【他人に任せる】 |

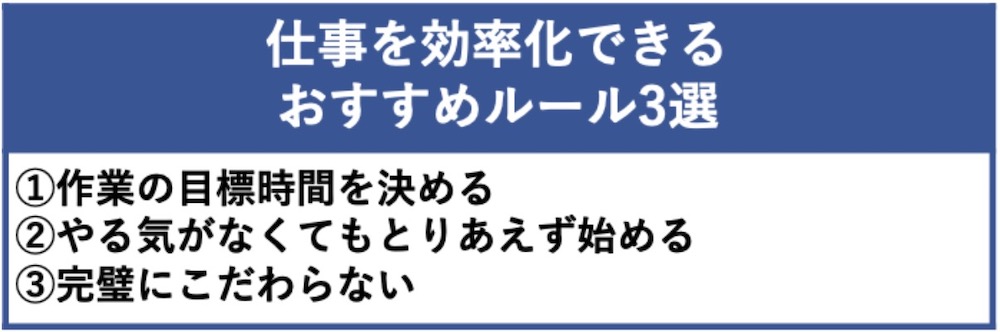

5.仕事を効率化できるおすすめルール3選

ここまで、仕事を効率化する方法やツール、習慣をご紹介しましたが、あともう一歩仕事を効率化するためには、ルールを決めておくのがおすすめです。

というのも、ルールを決めることで意識が変わり、効率の良い作業を行うことにフォーカスできるのです。

そこで、5章では仕事を効率化できるおすすめのルールを以下3つご紹介します。

5-1.作業の目標時間を決める

仕事を効率化できるルールとしておすすめなのは、それぞれの作業の目標時間を決めることです。

締め切りを作ることで、「時間内に仕事を終える」という意識が芽生え、効率よく仕事をこなすために集中できます。

例えば、「S社へのプレゼン資料を13:00〜15:00で完成させる」などと、具体的な時間を決めて取り組むのがおすすめです。

それぞれの作業に集中して取り組むためにも、時間の縛りルールを設けて、効率的に仕事をこなせるようになりましょう。

5-2.やる気が起きなくてもとりあえず始める

やる気がなくてもとりあえず仕事を始める、というルールを採用するのも、仕事を効率化できます。

なぜなら、仕事のやる気が起きなくて、ネットサーフィンをしてしまったり、同僚とついつい話過ぎたりするなど、仕事が進まないような行動を避けられ、少しでも仕事を前に進められるからです。

また、やる気が起きなくても、とりあえず仕事を始めてみると、「気付いたら集中して仕事をしていた…」ということもあります。

仕事を効率化するためには、少しでも作業を前進させるために、取り掛かることが重要なのです。

5-3.完璧にこだわらない

「完璧にこだわらない」というルールを適用すると、仕事の効率化を図ることができます。

その理由は、全ての作業において完璧を目指さないことで、メリハリのついた仕事ができるからです。

実際、全ての作業を完璧にこなすことを目指すと、時間は足りなくなってしまいます。

そこで、重要度の低い作業には、「おおまかに」「ざっくりと」作業することを取り入れれば、重要な仕事にしっかりと力を注ぐことができ、効率よく仕事を進めていくことができるのです。

全ての作業において完璧でなくても、重要度の高い仕事を優先的に力を入れ、それ以外の仕事には完璧にこだわり過ぎないようにして、効率化を図りましょう。

6.まとめ

本記事では、「仕事を効率化したい…」と悩んでいる方に向けて、仕事の効率化をするための方法やツール、習慣などをご紹介しました。

ここで改めて、本記事のおさらいをしましょう。

◆仕事の効率化ができる人・できない人の違い

◆仕事を効率化するための4つの方法

◆仕事を効率化するためのおすすめツール3選

◆仕事を効率化するためにするべき5つの習慣

◆仕事を効率化できるおすすめルール3選

本記事が仕事の効率化において、参考になれば幸いです。

コメント