「今の仕事って本当に自分に合ってるのだろうか……」

あなたは今、こんな風に悩んでいませんか?

自分に適した仕事かどうかもわからないまま、毎日職場で長時間過ごすのはとても辛いことですよね。

いっそ転職でもして、新しい環境で頑張った方がいいのかもしれないと考えがちですが、むやみやたらな転職はおすすめしません。なぜなら、仕事が合わないと感じる原因によっては、仕事を辞めなくても解決するケースがあるからです。

そのためには、今の仕事が合わないと感じる根本的な原因がどこにあるのか、まずはその分析を進めることが重要です。原因がわからないまま新しい場所に身を置いても、転職先で同じような失敗を繰り返してしまいます。

そこで今回この記事では、

①今の仕事が合わないと感じる原因をしっかり特定

②現職を続けるべきか辞めるべきかの判断基準を明示

③現在の仕事を辞めるにしても続けるにしても、やっておきたいポイント4点

をご紹介していきます。

この記事をお読みいただければ、あなたが直面している「なぜ今の仕事が合わないのか?」に対する答と対処法が見つかり、長年もやもやしていた気持ちがすっきり晴れることでしょう。

人生100年時代と言われるいま、長く楽しんで続けられる適職をぜひ見つけてみましょう!

目次

1.仕事が合わないと感じてしまう8つの原因

冒頭でも述べたように、仕事が合わないと感じる原因によっては、職場を変えなくてもご自分の対策次第で大きく改善できることがあります。

そのためにはまず、「どうして仕事が合わないのか?」という原因について、きちんと突き詰めてみることが重要です。

そこでこの章では、多くの人が共通して抱える原因を8つにまとめてみました。あなたが今の仕事について適職でないと感じてしまう原因が見当たるかもしれません。

さっそく1つずつ見ていきましょう。

1-1.仕事で失敗ばかりしてしまう

仕事でミスを繰り返してしまうことで、この仕事に不向きなのではと感じる人が多くいます。

職場において仕事のできる人は、周りから重宝され、大いに頼られます。

人から信頼され期待されることは、自分の自信にもつながり、会社に貢献できている満足感を得ることができます。

しかし仕事で失敗を続けてしまうと、周りの目が気になり、大変肩身の狭い思いをすることになります。

新入社員ならまだしも、入社してしばらく経っているにも関わらず、仕事でミスを繰り返してしまうと、自分自身の存在価値が小さく感じられ、最終的には、この仕事は自分に合っていないのではと感じる原因になります。

1-2.上司や同僚とうまくいかない

職場で上司や同僚、部下などと良い関係が築けていないことも、仕事が合っていないと感じるきっかけになります。

さまざまな勤務形態があるとはいえ、通常職場での滞在時間は1日8時間以上、年間勤務日数は平均245日となっています。家族と過ごす時間以上に、会社で過ごす人が多いなか、職場での人間関係は仕事をうまくこなせるかかどうかのキーと言っても過言ではありません。

にもかかわらず、上司や部下、同僚たちと良い関係を築けていないことは、この職場が自分に合っていないと感じてしまう直接的な原因になり得ます。協力しながら進めるべき案件であっても、人間関係が円滑でないことが原因で、思うように成果が出せないことも多々あるでしょう。

そうなるとますます、仕事に対するモチベーションも失せ、自分はこの仕事にふさわしくないと悩むことになります。

1-3.職場の雰囲気になじめない

前項と一部重複しますが、職場全体の雰囲気になじめないことも大きな原因となります。

たとえば、同じ営業部であっても、会社によっては飛び込み営業でどんどんアポを取ってくることを推奨したり、飲み会は全員参加が当たり前のような職場もあれば、仕事上で協力はしても社員同士のプライベートには一切関わらないような職場もあります。また同じ社内でも、部署やフロアなどによってその雰囲気も大いに分かれることでしょう。

そんななか、職場の雰囲気にある程度なじむことは、仕事をスムーズに進めるうえで大変重要なことです。もちろん自分の時間とやり方を尊重することは大切ですが、職場の雰囲気を受け入れられる余裕を持てないと、周りとの温度差が生じ、一人士気が下がってしまうことも考えられます。

1-4.やり遂げても満足感が得られない

仕事をやり遂げたにもかかわらず、思うような満足感が得られない場合も、仕事への適性を不安に思う原因になります。

どんな仕事でも、その醍醐味のひとつは、やり遂げたときの大きな満足感でしょう。

自分の手掛けたモノやサービスによって、相手が喜んでくれた、利用者の生活が便利になったなどの声を聞くことは、とてつもない「満足感」につながるものです。

人の役に立てたという嬉しさが、また次の仕事を頑張ろうと思えるモチベーションになっている人も多いはずです。

しかし、仕事をやり遂げたにもかかわらず、この「満足感」が得られないこともあります。

たとえば、自分の期待していたような成果が出なかった、人を喜ばせることができなかった、誰にも良い影響を与えることができなかったなど、徒労に終わってしまった仕事を続けていると、何のために時間を惜しんで努力を続けているのかわからなくなってしまいます。

結果、自分にはこの仕事を通じて誰かの役に立てることなどないと不安に感じ、もともと仕事自体が自分にとって向いていなかったと思ってしまうのです。

1-5.会社の方向性・理念に共感できない

勤務する会社の方向性・理念に共感できないのも、仕事が合わないと思う要因になります。

当然ですが、どの業界のどんな会社も、それぞれ社会に対する自分たちの使命感や理念を掲げ、事業を営んでいます。それは創業者の信念であったり、経営者の目指す方向性であったり、さまざまな形で社員たちに共有されていくものですが、こうした方向性や理念にいまひとつ共感できないでいると、仕事の現場でも熱心に取り組むことができなくなります。

1-6.自分の成長を実感できない

仕事を通じて自分の成長を実感できないことで、仕事への意欲をなくし現職への適性を感じられなくなることもあります。

仕事を続ける理由として、生活していくための給与を得るのはもちろんですが、それ以外にも、1つの仕事に取り組むことが、自分自身への成長につながることも挙げられます。

仕事を通じて学べる人間関係や業務完遂までの段取り、他部署・顧客とのやりとりや自分自身への振り返りなど、仕事を終えるまでに得られるものは数多くあります。

そのたびに自分が成長していることがわかるのは、とても感慨深いものです。

しかし、仕事を一生懸命全うしたにもかかわらず、自分の成長を実感できなければどうでしょうか?

そこに残るものは何もなく、ただむなしく時間を過ごしてしまったと後悔するかもしれません。

自分自身を成長させてくれない仕事は、もともと不向きだったのだと思うようになります。

1-7.評価と給与が上がらない

職場での評価と給与が上がらないのも、自分にとって今の仕事が合っているのかどうか悩む原因になります。

言うまでもなく、周囲から仕事についての高い評価を得るということは、スムーズに仕事を回せている証です。また、その仕事で大きな実績を積めるのは、自分にとって間違いなく天職であるからと思わせてくれる理由にもなるでしょう。

しかし、どんなに頑張っても仕事で評価されないばかりか、給与も上がる見込みがないといかがでしょうか?自分にとって今の仕事は理解しがたく、今後も成果を出せるような代物ではないと早々にあきらめたくもなるでしょう。

いっそのこと、合わない仕事を無理して続けるよりも、もっと自分が成果の出せる職場に移りたいと願うかもしれません。それだけ評価と給与が上がらないことは、「この仕事は自分には不向きなのでは?」と思わせる直接的な要因になります。

1-8.他に心惹かれる仕事がある

これまでの7つの理由とは毛色が異なりますが、今の仕事以上に他にやりたい事がある場合も、仕事が合わないと感じる原因となります。

この場合はやりたい方向性や仕事がはっきりしているため、今の仕事に適性を感じないのも当然かもしれません。自分の方向性がすでに固まっており、心惹かれる仕事が他にあるならば、今の仕事にしがみつかず、早めに方向転換をした方が時間を無駄せずに済むでしょう。

2.【原因別】合わない仕事を辞めるかどうかの判断基準

仕事が合わない原因がある程度わかってくると、次に心配になってくるのが「今の仕事をこのまま続けていけるのかどうか」という点でしょう。自分に適していないとわかっていながら、無理して現在の職場で働き続けても、心身共に辛いのではないかと悩んでしまいますよね。

しかし、合わないと感じる原因によっては「仕事を辞めない方がいいケース」と「仕事を辞めた方がいいケース」という2パターンに分かれます。特に前者の場合は、自分の対策次第で職場環境を改善していくことも可能です。

ここでは「どんな原因なら仕事をこのまま続けていっても大丈夫なのか?」という判断基準について詳しく解説していきます。

2-1.今の仕事を辞めない方がいいケース

1章で述べた、仕事が合わないと感じてしまう原因8つのうち、自分のこれまでのやり方を見直してみることで、職場環境を大きく改善できる「原因」が3つあります。

そのような場合は、現在の職場を辞めずにでできる限りの対策を試してみることをおすすめします。

(※くわしい対策については、「3.合わない仕事を続ける場合の対処法」をご覧ください。)

たとえば、以下のような「原因」の場合は、自力での環境改善が見込めるかもしれません。

今の仕事を辞めない方がよい「原因」 | |

仕事で失敗ばかりしてしまう | 仕事でミスを繰り返し、この仕事に不向きなのではと感じる人 |

上司や同僚とうまくいかない | 職場で上司や同僚、部下などと良い関係が築けていないと感じる人 |

評価と給与が上がらない | どんなに頑張っても評価されず、給与も上がっていない人 |

2-1-1.「仕事で失敗ばかりしてしまう」場合

仕事で失敗を繰り返すと、自分に向いていないのかもしれないと落ち込みますよね。

いつまでも仕事に慣れず成果を出せないままでいると、周囲の目も気になり、職場に居づらくなってしまいます。しかし、仕事の段取りや進め方などを改善することで、これまで繰り返していた失敗を防げることがあります。

2-1-2.「上司や同僚とうまくいかない」場合

上司や同僚との関係がスムーズでないと、業務でのやりとりもぎくしゃくしてしまい、自分は職場に合わない人間なのかもしれないと思ってしまいます。それでも、あきらめるのはまだ待ってください。

あなたの周りへのコミュニケーションの取り方を見直してみることで、人間関係に良い変化が生まれることがあります。

2-1-3.「評価と給与が上がらない」場合

どんなに頑張って仕事に取り組んでも、その努力が評価に反映されず、給与もなかなか上がらないことがあります。そんなとき、自分の努力が無駄に思えてしまい、この仕事に不向きなのではないかと感じてしまいますよね。

しかし、評価を押し上げるためのスキルアップをはかることで、あなたの悩みが解決し、今の仕事に精力的に取り組めることがあります。

いずれの「原因」も、現在の仕事にやり方の工夫を新たに盛り込むことで、良い結果をもらたす可能性があります。各項目のくわしい対策方法については、「3.合わない仕事を続ける場合の対処法」でくわしく解説していますので、ご覧ください。

2-2.今の合わない仕事を辞めた方がいいケース

反対に、自分1人の努力では改善することが難しい「環境」や「要素」が原因ならば、部署の異動や転職を検討することをおすすめします。

なぜなら、あなたを取り巻く「環境」や「要素」が大きすぎて1人の力ではどうしようもできないものだった場合、いくら状況を良くしようと頑張ってもまったくの無駄になってしまうからです。

自分の力の及ばない項目とは、たとえば下記のような状況を指します。

今の仕事を辞めた方がいい「原因」 | |

職場の雰囲気になじめない | 職場全体からにじみ出てくる考え方や空気に慣れない人 |

やり遂げても満足感が得られない | 仕事をやり遂げたのに思うような満足感が得られない人 |

会社の方向性・理念に共感できない | 会社が全体的に掲げる方向性や理念に納得できない人 |

自分の成長を感じられない | 仕事を通じて自分の成長を実感できず仕事への意欲が低い人 |

他に心惹かれる仕事がある | 今の仕事以上に他にやりたい事がある人 |

2-2-1.「職場の雰囲気になじめない」場合

職場の雰囲気になじめない原因として、会社全体からにじみ出てくる考え方や社員への姿勢・対応などが問題になっている可能性があります。そうなると、自分一人が行動を変えてみたところで、職場の雰囲気が大きく改善されることは少ないでしょう。

2-2-2.「やり遂げても満足感が得られない」場合

仕事をやり遂げても満足感を得られない場合は、その会社で請け負っている業務内容自体に問題があります。会社との根本的な価値観が合わないため、その職場で経験できるすべての仕事に魅力を感じなくなってしまうのです。

こうなってしまうと、いくら多くの経験を積んでも一向に満足感が得られず、すべての時間が無駄だと感じてしまいます。

2-2-3.「会社の方向性・理念に共感できない」場合

会社の目指す方向性や経営理念に共感できない場合は、職場にいるだけで大変なストレスを感じることでしょう。

その職場に長く勤めれば勤めるほど、自分が考える仕事の在り方や目指すべき方向が大きく食い違うようになり、仕事が合わないと感じる大きな原因となります。

2-2-4.「自分の成長を感じられない」場合

自分の成長を感じられない職場も大変なストレスであり、仕事が合わないと悩む一因になります。

どんな仕事でも、目の前に立ちはだかる数々の問題を解決して結果を出すまでには、とても多くの労力がかかります。しかし同時に、仕事の段取りや関係者とのコミュニケーション、失敗した場合の要因を分析するなど、1つの仕事を終えるまでにはたくさんの経験を積める魅力があります。

こうした経験が自分自身を成長させ、その後の社会人生活においても十分に役立つ力を培ってくれるのです。

しかし、このような成長が得られない仕事は、ただ量をこなすだけの無味乾燥したものにすぎません。次第に仕事への興味ややりがいも失せ、会社に行くのが億劫になってしまいます。そうならないためにも、早急に対応が必要です。

2-2-5.「他に心惹かれる仕事がある」場合

今の仕事以上に、もっとやりたい仕事が見つかることもあります。

それは、あなたがある程度仕事で経験を積んだからこそ見えてきた、新しい目標かもしれませんし、これまでできないと思って諦めていたものかもしれません。

いずれにしろ、やりたい仕事がある場合には今の仕事にこだわらず、自分が思いきり夢中になれる方を選びましょう。「好きこそものの上手なれ」という言葉があるように、人は誰でも自分が好きなものに対しては苦労を苦労とも思わず、夢中になって取り組むものです。

どんどんいいアイデアや工夫も浮かんできて、結果的に好きで取り組んでいたものが成功することもあります。そのため、今の仕事が合わないと悩むのではなく、やりたい仕事、進みたい方向にしっかり舵を取り、積極的に挑戦してみることをおすすめします。

上記のような原因のほとんどは、職場全体が抱える問題であり、あなた一人の力で解決できる問題ではありません。こんなときは、

①信頼できる人に状況を相談 ②自分の適性を知るための自己分析の実施 ③部署異動もしくは転職を検討する |

ことで、合わない仕事を辞める準備を進めていくことをおすすめします。

くわしくは「4.合わない仕事を辞める場合にやっておくべきこと」で解説していますので、ぜひご覧ください。

3.合わない仕事を続ける場合の対処法

今の仕事を辞めなくても状況が改善できるかもしれないと思われた方は、さっそく原因別の対策を学んで実行に移してみましょう。これまでの自分のやり方や周囲への接し方をほんの少し変えるだけで、職場環境が好転することがあります。

3-1.「仕事で失敗ばかりしてしまう」場合の対処法

仕事を効率化し、業務でのミスを防いでいきましょう。

仕事を効率化するには、押さえておきたい4つのポイントがあります。

また、業務でのミスを防ぐ場合は、6つのポイントを理解しておけば効果的です。

さっそく1つずつ見ていきましょう。

3-1-1.仕事を効率化するための4つのポイント

まずはじめに、仕事を効率的にこなすためには、次の4点を取り入れることがポイントとなります。

①仕事の優先順位を決める ②PC作業を効率化するための時短ワザを身に付ける ③「ブランク資料」を作成する ④デスク周りを整理整頓しておく |

①仕事の優先順位を決める

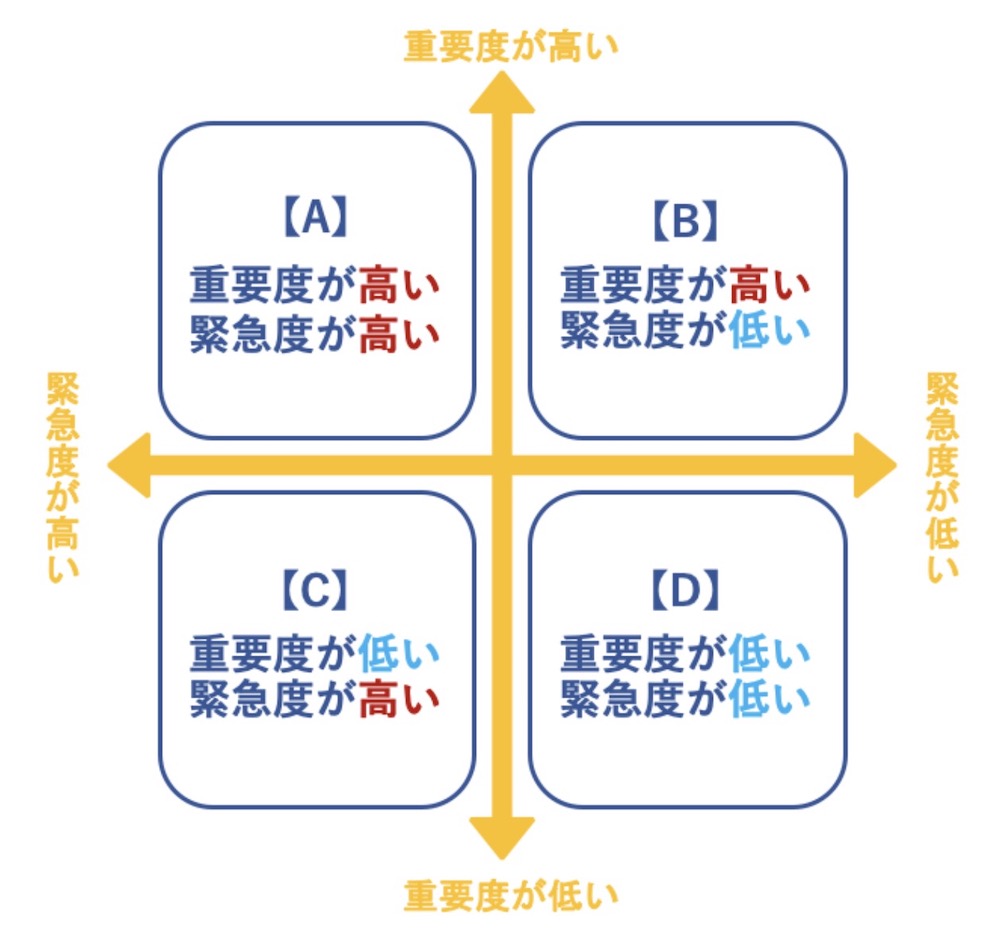

仕事の優先順位を決める際は、「重要度」「緊急度」を軸として判断していきましょう。

下記の表をご覧ください。

すべての仕事は、この2つを軸とした場合、以下のように4パターンに分類することができます。

【A】重要度・緊急度ともに高い仕事

会社が重視する大切な仕事であり、かつ締切日が迫っているもの

【B】重要度が高く、緊急度が低い仕事

会社が重視する大切な仕事だが、締切日には余裕があるもの

【C】重要度が低く、緊急度が高い仕事

会社にとって重要な仕事ではないが、急いで対応しなければならないもの

【D】重要度が低く、緊急度も低い仕事

会社にとって重要な仕事ではなく、さらに緊急性もないもの

抱えている仕事が4種類のうちどこに入るのかをあらかじめ分類したら、重要度・緊急度ともに高いA→B→C→Dの順に仕事を片付けていきましょう。

こうすればどんなに仕事が多くても、優先順位の高い順に仕上げていくことができ、締切に遅れることなくきちんと解決していくことができます。

②PC作業を効率化するための時短ワザを身に付ける

会社でPC作業をする時間も効率的に改革していきましょう。

その際に役立つのが

- ショートカットキーの活用

- ユーザー辞書登録の利用

です。

「ショートカットキー」とは、本来マウスで行っていた作業を、キーボードを使用して手軽に操作することを指します。キーボード上でPC操作が行えるため、スピーディに作業を進めることができます。

良く使われるショートカットキーを一覧にまとめてみました。

さっそく本日から時短作業ができるように、取り入れてみましょう。

ショートカットキー 一覧 | |

セルやテキストの全選択 | 【Windows】Ctrl + A |

選択範囲のコピー | 【Windows】Ctrl + C |

選択範囲の切り取り | 【Windows】Ctrl + X |

コピー・切り取りデータを貼り付け | 【Windows】Ctrl + V |

ファイルを保存 | 【Windows】Ctrl + S |

操作を元に戻す | 【Windows】Ctrl + Z |

「ユーザー辞書」とは、パソコン使用時によく入力する言葉を、単語登録しておくことを指します。

たとえば、下記のような活用の仕方をすることで、時短勤務に大いに役立ちます。

おすすめのユーザー辞書登録【挨拶編】 | |

おせ | お世話になっております。◯◯株式会社の△◯です。 |

おつ | お疲れ様です、△◯です。 |

よろ | よろしくお願いいたします。 |

このたび | このたびはご連絡をくださり、誠にありがとうございました。 |

あり | ありがとうございます。 |

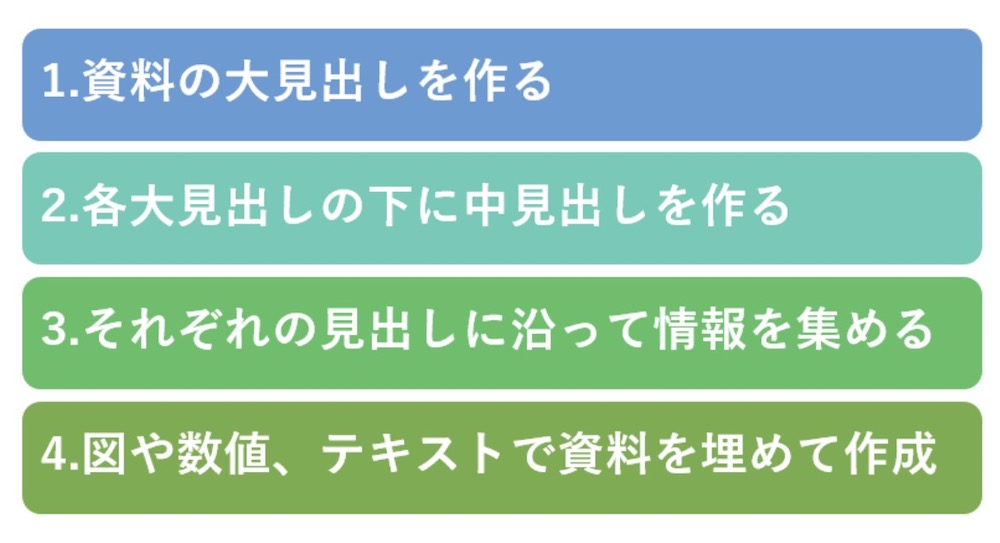

③「ブランク資料」を作成する

「ブランク資料」とは、あらかじめ資料の見出し・中見出しなど資料全体の流れや骨組みが決まっている資料のことを指します。

メリットとしては、一から全体構想を考える必要がなく、見出しに沿って都度必要な図や数値などを調べて埋めていけばいいため、資料作りの時間を大幅に減らすことができます。

業務を効率化し、時間を節約するためにも、ぜひ取り入れてみましょう。

④デスク周りを整理整頓しておく

普段からデスク周りを整理しておくことで、いざというとき必要な資料をすぐに取り出すことができます。この整理整頓ができていないと、必要なときに必要な資料をすぐに探し出すことができず、時間ばかりかかってしまいます。

デスク周りを整理する際は、以下2つのポイントに気をつけましょう。

- モノの定位置を決めて、必ずそこにしまう

→しまう場所を決めて、使用後はすぐに戻すようにしましょう

- どのくらいの量を管理するか決める

→限られた机回りのスペースにモノがあふれないためにも、「文具は4種類まで」「資料は2年分まで」など、保管しておく量をあらかじめルール化しておくと便利です。

【仕事を効率的にこなすためには】 上記で述べたように、仕事を効率化するためには、以下4つのポイントを押さえておくと便利です。 ①仕事の優先順位を決める くわしくは「仕事を効率化するには?その方法やおすすめのツール・習慣を解説」の記事でご紹介しています。あわせてご覧ください。 |

3-1-2.仕事でのミスを防ぐ6つのポイント

仕事の効率化がうまく軌道に乗ったら、次は仕事でのミスをいかに減らせるかを考えてみましょう。

仕事でのミスは誰しもが経験するものですが、あまりにミスを繰り返してしまうと、仕事自体が自分に合っていないのではないかと悩む原因にもなってしまいます。

しかしそれはあなたの思い違いです。

仕事でのミスは、以下6つのコツをつかむことで減らすことができるからです。

①集中力が保てる環境で仕事をする |

①集中力が保てる環境で仕事をする

集中力を保てる環境で仕事をすることで、ミスを減らすことができます。

雑音が絶えなかったり、周囲に目移りするようなものがあると、人は注意力が散漫になってしまいます。

作業内容を間違えやすくなり、次にすべきことの判断を誤ることもあります。

そのため、気が散らない静かな環境で集中力を高めることが、ミスを減らすうえでとても重要です。

②十分な睡眠を取る

睡眠不足は、注意力を維持してくれる前頭葉の動きを鈍くします。

この部分が活発に働かないと、考える力が低下し、注意力が途切れてしまいます。

結果、仕事でミスをすることが増えるのです。

推奨されている睡眠時間は7時間と言われています。

仕事でのミスを減らすためにも、たっぷりの睡眠時間を確保しましょう。

③適度に休息を取る

90分に1回は休息を取りましょう。

人の集中力が継続する時間は90分と言われています。

この時間を過ぎてしまうと、集中力が低下し、仕事でのミスが起きやすくなります。

④目的・ゴールを理解してから仕事に取り組む

仕事を始める際は、「何のためにするのか(目的)」「この仕事で何を達成するのか(ゴール)」を明確にしてから、作業に取り掛かるようにしましょう。

「目的」と「ゴール」の内容をきちんと理解しないままでいると、せっかく仕事をしても間違えた方向に脱線したまま進めてしまう恐れがあります。それは時間と労力の無駄であり、仕事に対してやる気をなくしてしまうきっかけになります。

⑤疑問点は必ず解消するようにする

仕事をするうえで生じた疑問は、きちんと解決して取り組むようにしましょう。

なぜなら、疑問に思った部分を空白のままにしておくと、どのように作業を進めていけばいいのかわからず、自分の誤った予測でこなすしかないからです。

この「予測」がミスを引き起こす原因になります。

⑥メモを取る

仕事を引き受ける際は、必ずメモを取り大切なことが抜けないようにしましょう。

その際は「5W1H」を意識してメモを取るようにすれば、大方の情報が抜けることなく記録に残せます。人間の記憶力は曖昧なものだと理解し、仕事のやり取りでは必ずメモを取る癖をつけるようにしましょう。

【仕事でのミスをなくすためには】 仕事でのミスを減らすためには、以下6つのコツがあります。 ①集中力が保てる環境で仕事をする 休息や睡眠を十分取ること、集中力が高まる環境で仕事すること、疑問点は解決すようにたりメモを取ることで正確性を保つなど、すぐに使用できるものばかりです。 くわしくは「仕事でミスが多い人は必見!仕事のミスを予防する7つ方法【ミスした時の対処法付き】」をお読みください。 |

3-2.「上司や同僚とうまくいかない」場合の対処法

上司や同僚、部下などとの人間関係に苦労すると、会社にいる時間がとても辛く感じられますよね。

社内の人間関係が円滑でないと、仕事上で協力しあう場面でもやりにくさを感じてしまうため、業務に集中することも難しくなってしまいます。

その結果、仕事での成果が得られず、「自分にはこの仕事は向いてないのでは?」と思ってしまう原因になるのです。

しかし、職場の人間関係は以下6つのポイントを実践することで大きく改善することが可能です。

①挨拶をしっかりする |

以下詳しく見ていきましょう。

①挨拶をしっかりする

挨拶は最大のコミュニケーションです。気持ちの良い挨拶をきちんと交わしましょう。

「おはようございます」「おつかれさまです」など朝夕交わす挨拶次第で、あなたの印象は大きく変わります。相手の目を見て、大きな声できちんと挨拶することで、「気持ちの良い人」「礼儀正しい人」という印象を与え、その分相手との距離も縮めることができます。

②いつも笑顔でいる

笑顔は人の警戒心を解き、話しかけやすい雰囲気を作り出してくれます。

できるだけ相手に笑顔を見せ対応することで、良好な関係を育みやすくなります。

③感謝の気持ちを伝える

相手に何かをしてもらった際は、「ありがとう」とはっきり口に出して言うのも効果的です。

感謝の言葉を言われたら、人は誰だって嬉しくなるものです。

「口に出さなくても相手に伝わっているはず」と思わず、ちゃんと言葉に出して伝えることが重要です。あなたが感謝の気持ちをきちんと表現することで、周りの人も気持ちよく過ごせ、人間関係も良い方向へ向かいます。

④感情的にならない

職場で感情的になるのはいけません。

相手から何か失礼なことを言われたり、誤解を受けたりすることがあった場合、ついカッとなってしまうこともあるかもしれません。しかし、感情的になるのは「未熟な人」「感情がコントロールできない幼稚な人」と思われてしまい、あなたが損をしてしまいます。

そんな時こそ、冷静に対応し、なぜ相手があなたの気分を害するようなことをするのか、落ちついて分析することが重要です。

⑤率先して行動する

職場で何かを依頼されたら、率先して動くことであなたへの評価が上がります。

「フットワークが軽く頼りになる人」と思われることで、あなたへの信頼度が増し、上司から重要な仕事を任されることも出てくるでしょう。

もちろん他の仕事で手一杯の時は、手を挙げる必要はありません。なんでもかんでも引き受けていては、すべての仕事がおろそかになり、質が下がってしまうからです。そんなときは周りの人に頼っても大丈夫です。

まずは自分がすべきことをしっかりこなしたうえで、余裕があるようならば積極的に行動することをおすすめします。

⑥深入りしない

相手に深入りしないように注意しましょう。

仕事で共有すべき情報については、詳細な説明を求めた方がよい場合もあります。

しかし、それ以外の仕事の話やプライベートの話は、たとえ興味をそそられても根掘り葉掘り聞いてはいけません。

他人に対して興味津々で、いろいろなことを知りたがる人は、相手から警戒されることもあります。

もちろん相手から相談を持ちかけられたときは、しっかり耳を傾けることが大切です。

分別ある態度を取ることであなたの誠実さが際立ち、周りの人にとっても頼りがいのある存在になることでしょう。

⑦分からないことは質問する

業務上でわからないところは、必ず質問して内容を明確にしておきましょう。

あなたがしっかり理解しないまま仕事を進めてしまうと、トラブルに発展してしまうこともあります。そうなると、一緒に仕事をしているメンバーにも迷惑がかかってしまい、「使えない人」だと思われてしまいます。

また、質問は必ずその場で、難しければその日のうちにするように心がけてください。

「あとで聞けば大丈夫」などと思い黙っていると、相手はあなたが完全に理解したと勘違いしてしまいます。そのままお互いの作業が進んでしまい、あとから突き合せた時にまったく別の作業をしていたなんてことにならないように、気を付けましょう。

⑧ビジネスマナーを守る

ビジネスマナーは社会人である以上、きちんと守りましょう。

たとえば、

- 相手へ敬語・正しい言葉づかいを使う

- 報連相をしっかりする

- 相手に不快感を与えない身だしなみを心がける

- 時間を守る

などが挙げられます。

基本中の基本であるため、自分は当然できていると思いがちですが、意外にもあちこち欠けている人が多いものです。いまいちど自分の状況を見直し、足りないところがあればきちんと補いましょう。

【社内での人間関係を良くするためには】 前述したように、職場の人間関係を良くするポイントとして、以下8点をしっかり取り入れることが大切です。 ①挨拶をしっかりする しかし、こうしたポイントを実践しても、職場の人間関係が劇的に改善するのは時間がかかることもあるでしょう。そんなときは、職場の人間関係が楽になる以下のような考え方をお勧めします。 ①職場は仕事をするところと割り切る ちょっとした考え方を変えてみることで、職場が嫌だった気持ちがすっと楽になれるかもしれません。くわしくは「楽になる!職場の人間関係を円滑にする方法8つ【最悪な場合の対処法付き】」でご紹介しています。ぜひ合わせてお読みください。 |

【合わない上司と上手にやっていくには】 職場において上司は、社会人生活のほとんどを左右する大変大きな存在です。 ところがその上司とうまくやっていけていないとしたら、会社に行くのも辛くなってしまいますよね。 そんな時は自分の上司のタイプを知り、解決策を練ることがおすすめです。 たとえば ①パワハラ・セクハラ上司には ②理不尽な上司に対には ③すぐに感情的になる上司には ④仕事ができない上司には ⑤自分のやり方を押し付けてくる上司には ⑥厳しい上司には といったやり方があります。 くわしくは「上司と合わなくて辛い!上司のタイプ別解決策と心が限界の際の対処法」でご紹介しています。あわせてお読みください。 |

3-3.「評価と給与が上がらない」場合の対処法

会社での評価は、給与にそのまま影響します。

そのため、仕事での評価をきちんと上げていかなければ、給与が増えない原因になります。

評価と給与が順調に上がり、出世をしている人は、どんなことが評価ポイントになるのかをきちんと知っている人だと言えるでしょう。

会社にとって「どのようなスキルを求めているのか」「どのような仕事をしてくれる社員が理想なのか」をしっかり把握し、それに沿った働きを心がけましょう。

その結果が、給与アップに直結します。

会社によっては「人事評価規定」として、社員に明示しているところも多くあります。

たとえば、ある会社の事例を覗いてみると

【人事評価規定について】 人事考課は下記3点に絞っています。 1)成績考課 上記項目にはそれぞれの内容に沿って、以下のような考査内容が決められています。 1)成績考課の場合

このように詳細が定まっており、上司はあなたの働きに対し、以下のような「評価」を付けていきます。

|

当然のことながら、「Sランク」が多ければ高い評価につながり、給与・賞与アップが叶います。

このように、まずは会社がどんな働きを求めているのかを確認し、その期待に応える働き方をすること。そして、業務上プラスになるような資格やスキルが必要だと判断したら、積極的に習得するなど努力を積み重ねることが大切です。

上記のようにしっかり対策をしたにもかかわらず、やはり「仕事が辛い」「もう職場を辞めてしまいたい」と悩む方もいることでしょう。そんなときは、仕事を辞めたいときの対処法や、仕事が辛い時の乗り越え方を知ることで、気持ちを楽にしてみませんか?

【仕事が辛い方には】 仕事が辛い方は、辛さを乗り越えるための3つの方法を知ることで気持ちが楽になれます。 ①ストレスチェックを行う ②ストレッサ―(ストレスの元)を見つける ③ストレスコーピングをする くわしい内容は「仕事が辛いときの乗り越え方と精神的な苦しさがラクになる名言30選」でお読みいただけます。 |

【仕事を辞めたい方には】 仕事を辞めたい理由には、以下のような9つの原因が考えられます。 ①人間関係が良くないから仕事を辞めたい それぞれの理由によって、対処法を試してみることで、辞めたい気持ちを軽減することができます。 くわしい内容は「【仕事辞めたい人の完全ガイド】対処法から退職すべき判断基準まで理由別に解説」でお読みいただけます。 |

4.「仕事が合わない」と感じている人の2つの誤解

「仕事が合わない」原因が自分一人の力だけではどうしようもできないものだとわかったとしても、「次は異動だ!転職だ!」と気持ちをキッパリ切り替えられる人は、実はそう多くありません。

むしろ、「同じ仕事は3年間我慢して続けなければいけない」「仕事が合わないと思うのは自分が甘えているからだ」と自分を責めてしまう人が、多くいるのではないでしょうか?

しかし、こちらは明らかに誤った考え方です。

もしこのように考えて、自分を追い詰めているようならば、今すぐにやめるべきです。

なぜそう言えるのか?

以下1つずつ解説していきましょう。

4-1.「石の上にも3年」ではない

仕事の現場でよく聞くのが、仕事は少なくとも3年間は続けてみないと、本当に自分にとって適職かどうかがわからないという言葉です。その仕事があなたにとって合うか合わないかを短期間で判断してしまうのは、時期早尚というわけですね。

確かに、「石の上にも3年」ということわざがあるように、どんなに難しい事柄でもある程度の時間努力を続けることで、自力で解決できたり、最後までやり遂げる力が身に付きます。そうなった状態で初めて、その仕事が自分に合っているかどうかを判断することが重要だと考える人が多いのもわかります。

しかし、3年間合わない仕事を続けたことで極度のストレスにさらされ、心身共に参ってしまうことも考えられます。そうならないためにも、3年間という言葉に縛られる必要はありません。

今やっている仕事が合わないと感じるならば、3年を待たず新しいチャレンジをしてみるのも手です。

ただし、1点注意したいことがあります。

それは数か月スパンで仕事を変えていっても、何も身に付かず正しい判断ができないという点です。それどころか、あまりにも短期間に職を変えるのは、周りに良い印象を与えません。

少なくとも、1年半~2年ぐらいは同じ仕事を続けてみて、慎重に判断するといいでしょう。

4-2.仕事が合わないと感じるのは甘えではない

もう一点、仕事が合わないと感じる人のなかには、自分自身が甘えているのではないかと悩む方も多いです。こらえ性がなく、辛い状況に置かれたらすぐに逃げ出そうとしているかのように感じられてしまい、「甘えている」自分を責めてしまうのです。

しかしそんなことはありません。

その仕事が合わないなら合わないのです。

そうとわかったら、特に興味を持てない仕事などさっさと手を引いて、自分が本当にやりたい分野を見つけるのが賢明だと言えます。

5.合わない仕事を辞める場合にやっておくべきこと

「合わない仕事を辞めた方がいいケース」として、

- 職場の雰囲気になじめない

- やり遂げても満足感が得られない

- 会社の方向性・理念に共感できない

- 自分の成長を感じられない

など、自分1人の力では改善できない状況があてはまった方のなかには、今の仕事を辞めようと決心した方もいることでしょう。

そんな方が次の転職で失敗しないためにも、この章では転職までの間に押さえておくべきポイントを4点ご紹介していきましょう。

5-1.信頼できる人に相談する

仕事を辞めて新しい職を探す際は、信頼できる人に相談してみることをおすすめします。

どんな人も自分のことについては、客観的な判断が難しいものです。

そんななか、あなたのことをよく知る人に事情を話し、次の職探しでは一体どのような仕事が向いているのかを客観的に意見してもらうことは、とても有効です。

職場関連の人でも家族でも構いません。

現在の仕事が合わない悩みや、今後どのような方向に進もうと考えているのかなど、信頼できる人に相談してみましょう。相談しているうちに、自分の考えもすっきり整理され、より将来を見つめやすくなるかもしれません。

5-2.「自己分析」で本当にやりたいこと・適性を見つめ直す

自己分析をして本当にやりたいことを見つけ、ご自身の適性を見つめ直すのも必要です。

就職活動をした人ならほとんどの人が実感しているかもしれませんが、「自己分析」はとても重要です。

自分が将来どのようになりたいのか、他の人より抜きんでている長所はどこなのかなど、自分のことを冷静に見つめることで、自分に向いている職種や本当にやりたいことが見えてくる場合もあります。

5-3.転職先で役立つスキル・資格を身に付ける

これまで仕事が合わないと感じていたなら、この機会に新しいスキル・資格を身に付け、よりあなたにふさわしい職場に転職することをおすすめします。業務の助けになるようなスキルや知識を持つことで、あなた自身の価値を高めることにも一役担います。

5-4.転職エージェントに登録・相談する

自分に合う仕事を探すためには、複数ある転職エージェントに登録し、転職のプロに状況を相談するのもおすすめです。

現職に悩み、転職を検討する人に大いに助けになるのが「転職エージェント」です。

多くの求人紹介の案件を抱え、転職先に悩む人の適性を判断し、一人一人に合う仕事を紹介してくれます。

転職エージェントは、これまで仕事探しに悩む多くの社会人に出会い、さまざまな悩みやトラブルを解決してきた豊かな経験を持ちます。

さらに、転職エージェントによって抱えている案件にも差がありますので、できれば複数の転職エージェントに登録しておくといいかもしれません。

現在、多くの人が利用している転職エージェントには、以下のようなものがあります。

それぞれの強みがありますので、自分に適しているサイトを探し、さっそく登録してみましょう。

5-4-1.マイナビエージェント

【特徴】

求職者を専任制でサポートしてくれる「キャリアアドバイザー」と、企業からの求人情報をタイムリーに収集してくる「リクルーティングアドバイザー」を抱える転職サポートサイト。求職者に対する丁寧なサポート(職務経歴書や履歴書のアドバイス、応募書類の添削・面接対策の実施など)があるため、初めて転職活動する方でも安心して登録できます。

また応募先企業との面談日交渉や、給与条件などの交渉もキャリアアドバイザーが代行して行ってくれるため、大きな負担もなく転職活動に臨むことができます。

5-4-2.リクルートエージェント

【特徴】

業界でも屈指の非公開求人数(約10万件)を誇る転職サイト。

こちらも求職者をサポートする「キャリアアドバイザー」がおり、求職者のニーズを聞きそのスキルにマッチした求人を紹介してくれます。応募先の企業へ提出する書類の添削や、面接対策なども実施しており、求職者がスムーズに転職できるよう手助けしてくれます。

このあとにご紹介する「リクナビNEXT」との違いは、以下の通りです。

リクルートエージェント | リクナビNEXT | |

求人方法 | ほとんど非公開求人 | 求人情報を公開 |

転職活動の方法 | キャリアアドバイザーとの面談を経て、求職企業の紹介、情報提供などをしてもらう。転職活動に必要な交渉も代行してくれる | サイトに情報を登録する。その後情報収集も応募もすべて個人で行う |

サポート | 書類の書き方、面談練習などのアドバイス 条件交渉や面接日の設定などをしてくれる | 書類は自分で用意する |

しっかりと違いを見極め、よりご自分に適したサイトを活用してみてくださいね。

5-4-3.doda

【特徴】

こちらのサイトは、自ら求人情報を検索する方法と、エージェントサービス、スカウトサービスの3点で転職活動をすることが可能です。エージェントサービスは上記2サイトと同様、キャリアアドバイザーの的確なアドバイスにより、書類の書き方や面接の仕方などを教えてもらえます。

またスカウトサービスとは、あなたが登録した情報を見て、企業側からアプローチが来るシステムです。

様々なやり方で求人を探していくことができるため、緊張せず楽しんで転職活動に励むことができます。

5-4-4.リクナビNEXT

【特徴】

さきほどご紹介した「リクルートエージェンシー」とは異なり、自分で公開求人を探して応募ができる求人サイトです。企業からのオファーを受けられたり、気になる企業をブックマークするなど、就職活動に役立つさまざまな機能を兼ね備えています。

5-5.退職までの流れを把握しておく

転職すると決めたなら、現在の勤務先を退職する必要が出てきます。

周りになるべく迷惑をかけずに退職するには、ある程度の期間をかけ、着実に準備を進めていく必要があります。

一般的な退職の流れは下記のとおりです。

①退職の意志を上司に伝える【1~3か月前】

まずは退職する旨を、直属の上司に伝えましょう。

民法では、退職にあたり2週間前までの申し出が定められていますが、社内の人員配置や仕事の引き継ぎなどを考慮すると、2週間では到底足りません。

基本的には、各社ごとに定められている「就業規則」を確認する必要がありますが、多くの人が退職の1~3か月前頃には退職の意志を上司に伝えています。

②退職日を決める【1~3か月前】

退職する日を決めましょう。

退職する日程は、社内での引き継ぎ状況や残った有給休暇の消化なども合わせて決めます。

会社として後任の担当者がすぐに用意できない場合は、あなたの希望する日よりも後ろ倒しになることもあります。

上司とよく相談した上で、具体的な日程を決めてください。

③退職届を出す【1~3か月前】

退職日が決まったら、退職届を出しましょう。

会社によって決められた書式を用意しているところもあれば、特にないところもあります。

そのようなときは、「退職届 書き方」などでネット検索をすると、多くの見本事例を見ることができますのでおすすめです。

あなたの退職の意志と決定を上司に明確に伝えるためにも、退職届の提出をきちんと行いましょう。

④仕事の引き継ぎをする【1か月前~】

退職するにあたり、自分が担当していた業務を他の人に引き継いでもらうようになります。

自分がいなくなっても、周りが困らないようにするためには、しっかりと丁寧な引き継ぎを行うことが大切です。

⑤取引先へ挨拶する【2週間前~】

これまで仕事でお世話になった取引先へ、挨拶に回りましょう。

その際は、後任の担当者を同行させ、顧客に紹介することがポイントです。

⑥退職の社内挨拶をする【退職当日】

社内で退職の挨拶(直接・メールなど)をします。

これまで一緒に仕事をしてきた同僚たち、上司たちにきちんと退職に向けた挨拶をすることで、心機一転、あたらしい気持ちで頑張ることができます。

【退職までの流れを詳しく解説!】 慌てず、スムーズに退職する方法をくわしく知りたい場合は、「退職までの流れ10ステップを解説!チェックリスト&例文サンプル付」の記事をあわせてお読みください。退職までどのようなステップをたどればいいのか、10ステップに分けてご紹介しています。 |

6.まとめ

今回は、今の仕事が合わないと感じてしまう8つの理由と仕事を辞めるかどうかの判断基準についてお伝えしました。

多くの人が仕事に向かないと思い込む理由としては、以下の8点をご紹介しました。

- 仕事で失敗ばかりしてしまう

- 上司や同僚とうまくいかない

- 職場の雰囲気になじめない

- やり遂げても満足感が得られない

- 会社の方向性・理念に共感できない

- 自分の成長を実感できない

- 評価と給与が上がらない

- 他に心惹かれる仕事がある

さらに、仕事を辞めるべきかそうでないかの見極め方として、「自分の力で改善できるかどうか」をポイントとしてお伝えしました。自力で解決できる問題であるならば、人とのコミュニケ―ションを増やしたり、仕事のやり方を変えたりしながら、状況の改善ができるかもしれません。

反対に、自分の力ではどうにもならない状況であれば、ぜひ新しい環境へのチャレンジをおすすめします。

人生は有限です。

限られた時間を無駄にしないためにも、ぜひあなたに合う仕事を見つけてみてくださいね。

コメント